宅建試験の法令制限解説:今回より6回に分けまして「建築基準法」をお送りしていきます。覚える範囲は広いですが宅建試験では2問ほどしか出題されません。少し割に合わない気もしますが、覚えやすいところから確実にマスターしておきましょう。まずは、用途制限(用途規制)です。

- 宅建解説:用途制限

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途について最低の基準を定めた法律で、建築物の敷地等を規制することで、建築物の利用者自身や近隣住民の生命、健康、財産を保護しています。

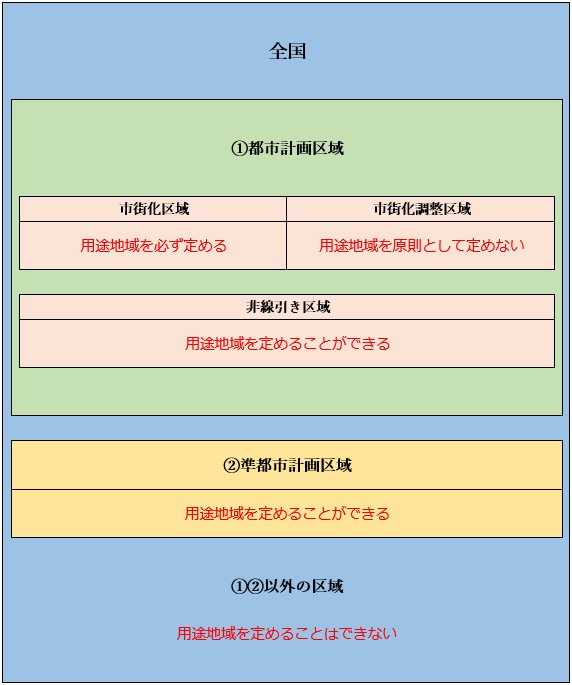

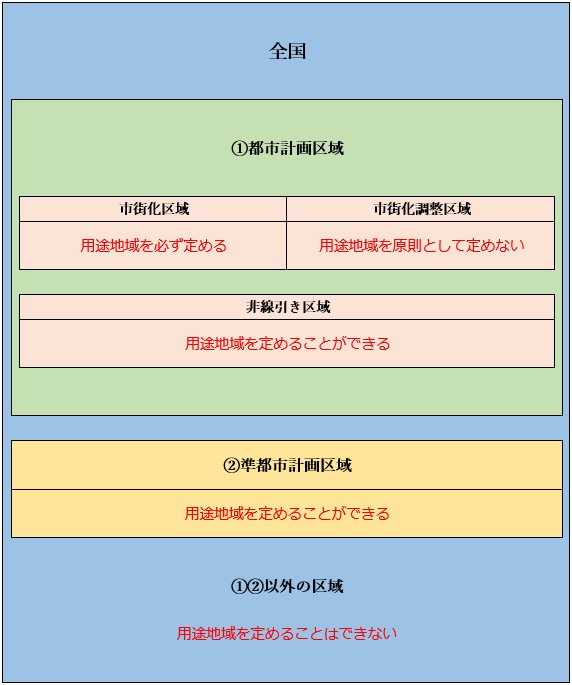

建築基準法には、全国どこでも適用される単体規定と、原則として都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用される集団規定とがあります。宅建試験で単体規定はあまり出題されません。宅建試験で重要なのは集団規定と、建築基準法の規定に違反した建築物の建築を防止するための、「建築確認」と呼ばれる制度です。

集団規定から1~2問、建築確認から0~1問(または肢の一つ)と考えてください。集団規定とは、「用途制限」、「道路規制」、「建蔽率」、「容積率」、「高さ規制」、その他の規制とあり、これらを5回に分けてお送りします(出題可能性の低い「その他の規制」は後回し)。そして「防火地域」に関する規定も挟みつつ最後に「建築確認」について解説し、建築基準法を終了します。ではまずは「用途制限」について見ていきましょう!

■用途制限(用途規制)

都市計画法の2回目で、用途地域についてお話いたしました。住居系、商業系、工業系の13種類がありましたね。おさらいしておきましょう。

・住居系の用途地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

・商業系の用途地域

近隣商業地域

商業地域

・工業系の用途地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

これらの土地にどの建物を建てて良いのか、というのが用途制限です。ここはもう暗記です。宅建インプリをお持ちの方は、インプリ記載の『覚え方のコツ』も参考にしてください。

以下、宅建試験で問われる用途制限のポイントです。

・神社、寺院、教会等の宗教施設は、全ての用途地域で建築できる

・保育所等の社会福祉施設は、全ての用途地域で建築できる

・診療所、公衆浴場等の医療衛生施設は、全ての用途地域で建築できる

・巡査派出所、公衆電話等の近隣公共施設は、全ての用途地域で建築できる

・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿は、工業専用地域以外で建築できる

・図書館、博物館、老人ホームは、工業専用地域以外で建築できる

・幼稚園、小・中・高等学校は、工業・工業専用地域以外で建築できる

・大学、高等専門学校は、第1・2低層住専、田園住居、工業・工業専用地域以外で建築できる

・病院は、第1・2低層住専、田園住居、工業・工業専用地域以外で建築できる

・飲食店は、第1低層住専、工業専用地域以外で建築できる

・自動車教習所は、第1・2低層住専・中高層住専、田園住居以外で建築できる

・ボーリング場は、第1・2低層住専・中高層住専、田園住居、工業専用以外で建築できる

・カラオケボックスは、第1・2低層住専・中高層住専、田園住居、第1住居以外で建築できる

・パチンコ屋は、第1・2低層住専・中高層住専、田園住居、第1住居、工業専用以外で建築できる

・ホテル、旅館は、第1・2低層住専・中高層住専、田園住居、工業・工業専用以外で建築できる

・料理店(接待あり)は、商業、準工業でのみ建築できる

・200㎡未満の映画館は、準住居、商業、近商、準工業で建築できる

・200㎡以上の映画館は、商業、近商、準工業で建築できる

田園住居地域だけで建築可能なもの

・農業の利便増進に必要な店舗や飲食店(500㎡以内)

・農産物の生産、集荷、処理、貯蔵のための施設

・農産物の生産資材貯蔵のための施設

(空欄は建築可能です)

(空欄は建築可能です)

①3,000㎡以下なら可

②日用品販売や理容店、喫茶店等で2階以下なら可

③②に加えて物品販売や飲食店、銀行の支店等は可

④2階以下なら可

⑤飲食店等は不可

⑥一定の地産農作物関連は可

⑦客席200㎡未満なら可

⑧300㎡以下で2階以下なら可

⑨作業場の床面積が50㎡以下なら可

⑩作業場の床面積が150㎡以下なら可

⑪作業場の床面積が300㎡以下なら可

(⑨~⑪原動機の制限あり)

用途制限に引っかかる建築物であっても、特定行政庁の許可があれば建築できるということは覚えておいてください。特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の区域については都道府県知事をいいます。建築主事とは、建築基準法で定める建築確認等をつかさどる地方公務員をいい、都道府県や政令で指定する人口25万人以上の市には必ず設置されています。

本試験で出題されたことはありませんが、特定行政庁の許可を受けた建築であっても、原則として利害関係者の意見聴取+建築審査会の同意取得が必要となります。しかし増改築移転であれば意見聴取や同意取得は不要となり、日常生活に必要な政令で定める建築物であれば意見聴取は必要ですが同意取得は不要となります。今後ここは狙われてもおかしくないポイントだと思います。

また、建物の敷地が2以上の用途地域にまたがる場合、敷地面積の過半が属する地域の制限を受けるということは必ず覚えておいてください。

卸売市場・火葬場・汚物処理場・と畜場・ごみ焼却場といった特殊建築物は、原則として都市計画において敷地の位置が決定しているものでなければ建築することができません。ただし例外として、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は建築可能となります。

更に、都市計画法でお伝えしましたが「特別用途地区では用途制限の緩和もできる」ということは頭の片隅に入れておくと良いことがあるかもしれません。細かいことは抜きに「 」内をそのまま覚えておいてください。

-

| 容積率 |

全用途地域で定める |

| 建蔽率 |

商業地域以外の用途地域で定める |

| 絶対高さの制限 |

第一・第二低層住専、田園住居で定める |

| 外壁の後退距離限度(※) |

第一・第二低層住専、田園住居で定める |

| 敷地面積の最低限度(※) |

全用途地域で定める |

(※)は必要に応じて

■建築基準法の補足

建築基準法が適用されない建築物について補足しておきます。出題可能性は低いですが、一読して頭の片隅に入れておいてください。

1.文化財保護法の規定により国宝、重要文化財等に指定(仮指定)された建築物

2.特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定した、文化財保護法の規定により現状変更の規制および保存のための措置が講じられている保存建築物

3.特定行政庁が建築審査会の同意を得て、国宝、重要文化財等に指定されていた建築物の原形を再現するもの

■集団規定の補足

集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるとお伝えしましたが、あくまでも「原則として」です。次の例外を覚えておいてください。

都市計画区域および準都市計画区域外であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体の条例で、敷地の接道、建蔽率、容積率、建築物の高さ等に関する制限を定めることができる。

実はかんたん法令制限一覧ページに戻る

(空欄は建築可能です)

(空欄は建築可能です)