宅建試験の法令制限解説:都市計画法の3回目「開発許可」について解説します。今回で都市計画法は終了ですが、この開発許可は都市計画法で最も重要です。宅建試験で出題されない年はないと考えてください。覚えることは多くて大変ですが、ポイントはちょっとした基本と「それが開発行為にあたるかどうか」です。決して難易度は高くありません!

- 宅建解説:開発許可

大まかな流れ

開発許可 → 開発行為 → 工事完了の届出 → 工事完了の検査 → 検査済証の交付 → 工事完了の公告

■開発許可が必要な開発行為

開発行為とは、「建築物の建築・特定工作物の建設」+「土地の区画形質の変更」をいいます。どちらかの要素が欠けると開発行為とはなりません。条文通りだと分かりにくいですが、つまり、建物の新築や移転等のために盛土や切土などを行うということ(=造成工事)、宅地以外を宅地とすることなどですね。単に登記上で土地の合筆や分筆を行っても、それは区画形質の変更とはいえません。

これらの行為を行う場合、原則として都道府県知事の許可が必要となります。この許可を開発許可と呼びます。ちなみに特定工作物とは以下の2つをいいます。

1.第一種特定工作物:コンクリートプラントなど

2.第二種特定工作物:ゴルフコース(面積不問)、1ha以上の運動レジャー施設・墓苑など

つまり1ha未満のミニゴルフコース=開発許可必要、8,000㎡の野球場=開発許可不要となります。

立体駐車場(建物を建てる目的あり)は開発行為となり得て、青空駐車場(建物を建てず土地造成のみ)は開発許可不要となりますが、例外として「特定工作物」であるゴルフ場や1ha以上のテニスコート等を造る場合は、建物がなくても開発行為にあたります(乱開発の防止)。①建築物・特定工作物に該当するか? ーNO→ 開発許可不要

↓YES

②開発行為に該当するか? ーNO→ 開発許可不要

↓YES

③許可不要の例外に該当するか? ーYES→ 開発許可不要

↓NO

開発許可が必要!

■例外として開発許可が不要な開発行為

例外として以下の5つは開発行為であっても開発許可が不要となります。法改正により開発許可が必要となったものも、それはそれで重要なので消さずに残しておきます。

1.公益上必要な建築物学校・医療施設・社会福祉施設等です(近年の法改正により開発許可が必要となりました)。「学校」とは小・中・高等学校をいい、大学や専修学校等は含まれません(小中高校も開発許可が必要となったため、もはや特に意識する必要はありません)。法改正前から変わらず開発許可が必要ないもの → 図書館、博物館、鉄道施設、変電所等

Point. 学校、病院、診療所は許可必要!

2.公的機関の行うもの(近年の法改正により開発許可が必要となりました)

以前:公的機関とは国、都道府県、指定都市等をいい、一般の市町村は許可必要というひっかけ。

現在:国・都道府県・市町村が行う開発行為は開発許可が必要となります。

Point. 国等でも許可必要!もう本来であればこの2番は丸々削除してよい記述です。

3.都市計画事業等の施行として行うもの

都市計画事業・土地区画整理事業・市街地開発事業等の施行として行う場合は開発許可不要で、非常災害のため必要な応急処置として行う開発行為、通常の管理行為や軽易な行為も開発許可不要となります。

「都市計画事業等の施行として行うもの」であり、単に都市計画区域内で行う開発行為が全て開発許可不要となるわけではありませんのでひっかけに注意してください。通常の管理行為や軽易な行為とは、仮設建築物や車庫、物置等の建築を指します。また超マイナーですが、公有水面埋立法の免許を受けて行う開発行為も開発許可不要となります。

Point. 都市計画事業や土地区画整理事業が行われている区域内というだけなら許可必要!

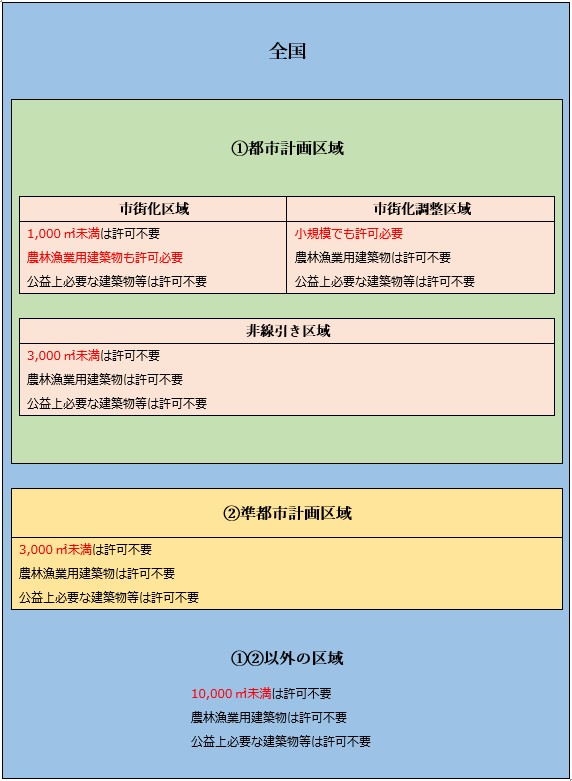

4.小規模開発

ちょっと面倒ですがすごく重要です。数字を正確に覚えておいてください。

・市街化区域 :1,000㎡未満の開発行為は開発許可不要(AB)

・市街化調整区域:例外なしで開発許可必要

・区域区分が定められていない都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は開発許可不要(B)

・準都市計画区域:3,000㎡未満の開発行為は開発許可不要(B)

・都市計画区域および準都市計画区域外:1ha(10,000㎡)未満の開発行為は開発許可不要

難問対策:

A=三大都市圏の一定区域では、開発許可が不要な開発行為の最低面積は500㎡未満とされる。

B=知事・指定都市等の市長は、条例によって開発許可が必要な開発行為の最低面積を300㎡まで引き下げることができる。

5.農林漁業用建築物

農林漁業用建築物とは畜舎や温室、農林漁業者の住居等をいいます(農産物の貯蔵施設や加工施設は許可必要)。農林漁業用建築物を建てるために開発許可が不要となるのは市街化調整区域等の場合に限り、市街化区域にはこの例外は適用されず、原則通り開発許可が必要となるので注意してください。

Point. 市街化区域に例外はなく、貯蔵施設や加工施設は農林漁業の用に供する建築物に含まれない! これに加え、都市計画事業や土地区画整理事業等の施行として行うものや非常災害のため必要な応急処置・通常の管理行為等も許可不要となります。①都市計画区域でも②準都市計画区域でもない区域とは、言葉は悪いですが…ド田舎をイメージしてください

これに加え、都市計画事業や土地区画整理事業等の施行として行うものや非常災害のため必要な応急処置・通常の管理行為等も許可不要となります。①都市計画区域でも②準都市計画区域でもない区域とは、言葉は悪いですが…ド田舎をイメージしてください

■開発許可の手続き

ここも重要ですので正確に覚えておいてください。

開発許可申請=必ず書面で行う。申請書には①開発区域の位置・区域・規模、②予定建築物等の用途、③開発行為に関する設計、④工事施行者、⑤その他国土交通省令で定める事項を記載します(過去に出題のひっかけ…構造、設備、価額等は記載不要!)。

また、開発行為は自己が所有する土地に限り行われるわけではありません。事前準備として以下の者の同意書や協議の経過を示す書面、設計図書を添付しなければなりません。

①開発行為に関係がある公共施設の管理者(=現在の管理者)

⇒ 協議をし、同意を得る(同意を得たことを証する書面を申請書に添付する)

②設置される公共施設を管理することとなる者(=将来の管理者)

⇒ 協議をする(協議の経過を示す書面を申請書に添付する)

③土地等の権利者の相当数の同意を得る(全員の同意ではなくアバウト)

④1ha以上の開発行為の場合、有資格者の設計が必要(設計図書=開発許可を受ける者の設計というひっかけ注意)開発行為に関係ある公共施設管理者 開発行為で設置される公共施設管理者となる者 開発区域内の土地等権利者 協議+同意 協議 相当数の同意

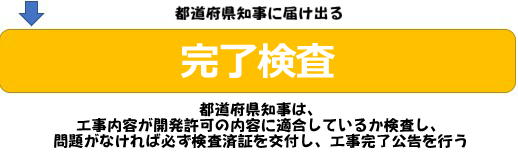

■開発行為の許可・不許可処分

許可権者:都道府県知事(指定都市・中核市の市長を含む)

許可処分 :都道府県知事が、遅滞なく文書で通知する

不許可処分:都道府県知事が、遅滞なく不許可の旨と不許可の理由を文書で通知する

不許可処分がなされ、その処分に対して不服がある者は、開発審査会に対して審査請求を行いそれでも認められないときは処分取消の訴えを提起するか、審査請求をすることなくいきなり訴訟を提起することもできます。また近年の法改正により、開発許可について不作為(=必要な処分が行われないこと)に不服がある場合は、開発審査会だけでなく不作為を起こしている都道府県知事に対しても審査請求を申し立てることができるようになりました。

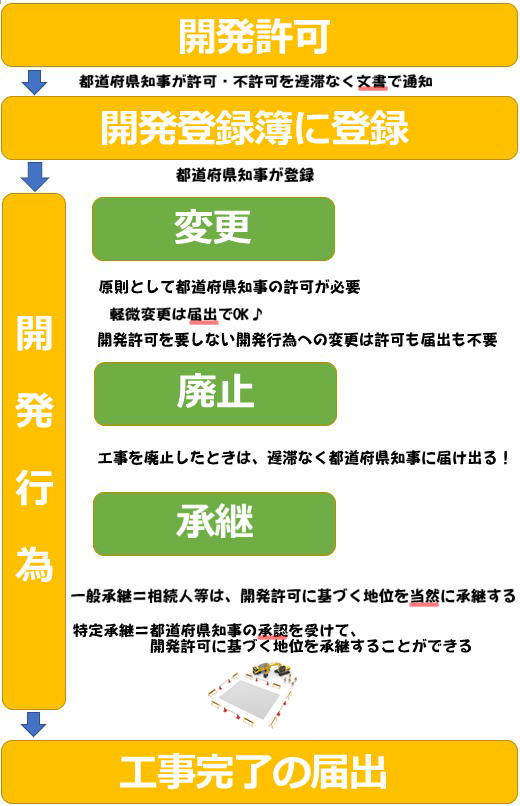

以下、許可処分の場合の流れです。

ここもまた重要ですので必ず覚えておいてください。

1.都道府県知事が、開発許可をした土地の一定事項を開発登録簿に登録する

2.工事の施工

3.検査のため、都道府県知事に工事が完了した旨を届け出る

4.都道府県知事が、検査済証を交付し工事完了の公告を行う

5.建物を建てることができる

開発登録簿は都道府県知事が保管し、誰でもこれを閲覧することができます。また、その写しの交付を請求することもできます(登録事項=①開発許可の年月日、②予定建築物等の用途、③公共施設の種類・位置・区域、④①~③以外の開発許可の内容、⑤用途地域の定められていない土地の区域で許可する場合に建蔽率等の制限の内容)。

上記登録事項の⑤ですが、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は必要があると認められるとき、将来建築される建築物の敷地・構造・設備に関する制限(建蔽率や高さ、壁面の位置など)を定めることができます。この場合、これらの制限に違反する建物を建ててはならず、その制限に違反する建物を建てたいときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(=許可があれば建築可)。

また、開発許可・不許可の判断基準となる技術的基準は、原則として全国一律です。しかし、特定の地方によっては気候等により基準を上乗せ、緩和する必要もあります。そこで地方公共団体は一定の場合、政令で定める基準に従い、政令で定める技術的細目で定められた制限を条例で強化または緩和できる、ということも覚えておいてください。

■開発許可後の変更等

1.開発許可を受けた者が変わった場合

一般承継(相続)による変更:当然に承継される

特定承継(地位の譲渡等)による変更:都道府県知事の承認が必要

2.開発行為の内容が変わった場合

原則:都道府県知事の許可が必要

例外:軽微変更・工事の廃止は都道府県知事への届出でよい(遅滞なく事後届出でOK)

ちなみに、開発許可が不要な開発行為への変更は、許可も届出も不要です。

また、開発行為により設置された公共施設(敷地)の帰属先も覚えておいてください。

公共施設:原則として所在市町村の管理に属する

公共施設の敷地:原則として公共施設の管理者に所有権が属する

例外として、他の法律に基づく管理者が別にあるときや、協議により別段の定めをした場合は他の者に帰属します。

工事が完了したら知事に届出を行い、知事は検査を行い、問題がなければ必ず検査済証を交付し、検査済証の交付後に遅滞なく公告を行い、公告日の翌日から公共施設は管理下に入ります。

■建築規制(建築制限)

1.開発許可を受けた開発区域内における建築規制

工事完了公告前:建築物や特定工作物の建築・建設不可

工事完了公告後:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設・改築・用途変更不可

しかしこれには例外があり、この例外も結構重要です。

以下の場合は建築等を行うことができます。

工事完了公告前

・当該工事のための仮設建築物・特定工作物の建築・建設

・開発行為に同意していない土地所有者等の建築・建設

・都道府県知事が支障ないと認めた場合

工事完了公告後

・用途地域等が定められている場合

・都道府県知事が許可した場合(国等が行う行為については、国等の機関と知事等との協議成立をもって、知事等の許可があったものとみなされる)工事完了公告前 工事完了公告後 原則 建築物の建築や特定工作物の建設不可(土地の分譲は可能) 予定建築物の新築や特定工作物の新設等以外は不可(土地の分譲は可能) 例外 ・工事のための仮設建築物の建築や特定工作物の建設

・開発行為に同意していない土地所有者等による建築物の建築や特定工作物の建設

・都道府県知事が支障なしと認めたとき・開発区域内の土地について用途地域が定められているとき

・都道府県知事が許可したとき(国等が行う行為は、知事等との協議で許可とみなす)

2.開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制

市街化調整区域:都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

市街化調整区域以外の区域:特に規制なし(建築基準法の用途規制はあり)

開発許可を要しない開発行為(上記の公益上必要な建築物等)は、市街化調整区域でも知事の許可は不要となります。市街化調整区域 原則:都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

例外:公益上必要な建築物・都市計画事業の施行として行う建築物・農林漁業用建築物等は許可不要その他の区域 都道府県知事の許可不要で建築できる(用途規制は及ぶ)

3.田園住居地域内における建築規制

ここはオマケです。少し細かいですが、簡単なので覚えておけば良いことあるかもしれません。

田園住居地域内における農地の開発は、市町村長の許可が必要となり、違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。ただし、以下の場合は許可が不要となります。

・通常の管理行為や軽易な行為その他の行為で法令で定めるもの

・非常災害のために必要な応急措置として行う行為

・都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為として政令で定めるもの

・国または地方公共団体が行う行為(あらかじめ市町村長との協議が必要)

以上で3ページに渡ってお送りしてきた都市計画法は終了です。初めて目にする言葉ばかりでイヤになってしまうかもしれませんが、慣れてしまえば単純知識ですごく簡単ですので頑張ってください。

では次ページより「建築基準法」に入っていきます!

実はかんたん法令制限一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 地域地区・地区計画 | 用途制限 |