宅建試験の法令制限解説:「盛土規制法」について解説します。前回の「土地区画整理法」とは打って変わりシンプルで簡単です。細かい知識も不要ですので要点をパパっと覚えてしまってください。絶対に1点を確保しておくところです。「農地法」に次ぐ宅建試験における法令上の制限の得点源です。尚、令和6年の宅建試験より宅地造成等規制法から「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称されました。

- 宅建解説:盛土規制法

宅地造成等規制法では「宅地を造成するための盛土切土」について規制していましたが、盛土規制法では宅地造成に限らず「土地を造成するための盛土切土」が規制対象となりました。農地や森林も対象となり、更に土地の形質変更に限らず「土石の堆積」も規制対象となっています。

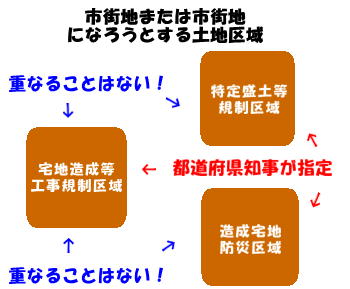

これに伴い宅地造成工事規制区域が「宅地造成等工事規制区域」となり、新たに「特定盛土等規制区域」も加わりました。

以上の点を大前提として、新しくなった改正法を見ていきましょう(最新法改正ではありませんが、まだまだ出題されていない改正点だらけですので、令和6年の改正部分を青文字としておきます)。

■盛土規制法とは

利用可能な土地を求めて丘陵地や山すその傾斜地などを造成しても、これらの土地は台風や豪雨によって被害を受けることが多くなってしまうのが現状です。崖崩れや土砂の流出で家屋が崩壊してしまっては、命の危険はもちろん、せっかく買った土地も台無しです。

盛土規制法は、このように宅地造成・特定盛土等・土石の堆積(=宅地造成等)によって崖崩れや土砂の流出といった災害が起こり危険な場所(=宅地造成等工事規制区域)、特定盛土等・土石の堆積による災害で居住者等の生命または身体に危険を生ずるおそれが特に大きいと認められる場所(=特定盛土等規制区域)において、これらの災害を防止することを目的として定められています。

更に宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(=造成宅地防災区域)を指定することもできます。

ここでのポイントは、これらの区域の指定権者は都道府県知事(政令指定市・中核市・特例市においてはその長)ということです。都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴き、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを宅地造成等工事規制区域、または宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域に特定盛土等規制区域を指定することができます。

都道府県知事またはその命じた者や委任者は、宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域の指定のための基礎調査を行う必要がある場合、その必要の限度において他人の占有する土地に立ち入ることができ、土地の占有者・所有者は、正当理由がなければ立入りを拒み、または妨げることができません。立ち入りにより損失が発生した場合、通常生ずべき損失を補償する必要があります。

宅地造成等工事規制区域

=宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要がある区域に指定

特定盛土等規制区域

=特定盛土等・土石の堆積による災害で市街地等区域その他の区域の居住者等の生命または身体に危険を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域に指定(宅地造成等工事規制区域内には指定不可)

造成宅地防災区域

=宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域に指定

造成宅地防災区域の要点は、次の赤文字のみです。「宅地造成等工事規制区域は、造成宅地防災区域に指定できない」(=宅地造成等工事規制区域外は、造成宅地防災区域に指定できる)。つまり逆パターンでの出題でも「造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域に指定できない」(=造成宅地防災区域外は、宅地造成等工事規制区域に指定できる)ということです。

ものすごく余裕があれば、造成宅地防災区域に指定される要件も覚えておきましょう。

1.「盛土面積が3,000㎡以上かつ盛土により地下水位が盛土前の地盤面の高さを超えて盛土内部に侵入している宅地」or「盛土前の地山の傾斜が20度以上で高さ5m以上の盛土を行った宅地」のいずれかに該当する一団の宅地造成の区域であって、安定計算によって地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられた区域。

2.切土または盛土をした後の地盤の滑動、擁壁の沈下、崖の崩落等の事象が生じている区域。

うん・・かろうじて2番しか覚えられませんね。

宅地造成等工事規制区域「外」に造成宅地防災区域を指定できる。これだけ絶対覚えておきましょう!

宅地造成等工事規制区域

特定盛土等規制区域造成宅地防災区域 指定場所 都市計画区域の内外 宅地造成等工事規制区域外 一定行為 知事等の許可が必要 改良工事・改善命令待ち 防災上の措置 常に安全状態を維持する 必要に応じて措置を講ずる 保全努力義務者 所有者・管理者・占有者 同左 勧告できる相手 所有者・管理者・占有者・工事主・工事施工者 所有者・管理者・占有者

■宅地造成等工事の許可

宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等の工事を行おうとする場合、工事主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(届出ではない点、宅地造成等工事規制区域「外」は許可や届出不要な点、災害発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事についてはこの限りではない点に注意)。工事主とは、宅地造成等に関する工事の請負契約の注文者または自ら工事をする者をいいます。

ここでのポイントは、宅地とは何か、宅地造成等とは何かをしっかり区別しておくことです。

・宅地:農地、採草放牧地、森林、道路・公園・河川等の公共施設用地以外の土地(登記関係なし)

・農地等:農地、採草放牧地、森林

・宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質変更で一定規模(下記①~⑤)を超えるもの

・宅地造成等:宅地造成、特定盛土等、土石の堆積

・特定盛土等:宅地または農地等において行う大規模な盛土や切土で一定規模(少し下の①~⑤)を超えるもの

・土石の堆積:宅地または農地等において行う土捨て等で一定規模(下記⑥⑦)を超えるもの(一定期間経過後に除却するものに限る)

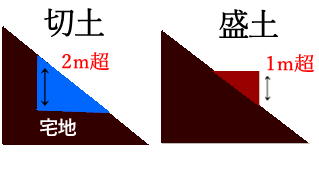

① 切土(きりど)であって、その切土部分に高さ2mを超える崖を生じる

② 盛土(もりど)であって、その盛土部分に高さ1mを超える崖を生じる

③ 切土と盛土を同時に行い、全体で高さ2mを超える崖を生じる(①②を除く)

④ 崖を生じなくても、高さ2mを超える盛土(②③を除く)

⑤ 上記①~④に該当しなくても、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超える

⑥ 土石の堆積で、高さ2mを超え面積300㎡を超える

⑦ 土石の堆積で、面積500㎡を超える 切土とは土地を削ること、盛土とは土地の埋め立てをイメージしてください。2m、1m、500㎡ちょうどは許可を要しないことに注意です。少し練習してみましょう。

切土とは土地を削ること、盛土とは土地の埋め立てをイメージしてください。2m、1m、500㎡ちょうどは許可を要しないことに注意です。少し練習してみましょう。

・農地に高さ2mの切土をして別荘

→ 別荘は宅地ですが2mちょうどの切土なので許可不要

・公園に高さ2mの盛土をして道路

→ 1m超の盛土ですが道路は宅地でないので許可不要

・切土をする土地面積が500㎡であって盛土を生じず、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m

→ 1.5mの切土(2m超ではない)で500㎡ちょうど(500㎡超ではない)なので許可不要

目的 工事内容 ・宅地造成

・土石の堆積・切土で高さ2m超の崖

・盛土で高さ1m超の崖

・切土および盛土部分に高さ2m超の崖

・盛土で高さ2m超(崖を生じない)

・500㎡超の切土または盛土

・土石の堆積で高さ2m超+面積300㎡超

・土石の堆積で面積500㎡超

更に、特定盛土等規制区域では別の基準が設けられています。特定盛土等規制区域において、都道府県知事の許可が必要となる工事は以下の通りとなります。

① 切土であって、その切土部分に 高さ5mを超える 崖を生じる

② 盛土であって、その盛土部分に 高さ2mを超える 崖を生じる

③ 切土と盛土を同時に行い、全体で 高さ5mを超える 崖を生じる(①②を除く)

④ 崖を生じなくても、高さ5mを超える盛土(②③を除く)

⑤ 上記①~④に該当しなくても、切土または盛土をする土地面積が3000㎡を超える

⑥ 土石の堆積で、高さ5mを超え面積1500㎡を超える

⑦ 土石の堆積で、面積3000㎡を超える

目的 工事内容 ・特定盛土等

・土石の堆積・切土で高さ5m超の崖

・盛土で高さ2m超の崖

・切土および盛土部分に高さ5m超の崖

・盛土で高さ5m超(崖を生じない)

・3000㎡超の切土または盛土

・土石の堆積で高さ5m超+面積1500㎡超

・土石の堆積で面積3000㎡超

都道府県知事は、宅地造成等の許可申請があった場合において、遅滞なく文書をもって許可または不許可の処分をする必要があり、許可の際に災害防止に必要な条件を付すこともできます。また例外として、都市計画法の開発許可を受けた宅地造成等工事の場合は許可不要となります。

更に特定盛土等規制区域特有の「届出」として、特定盛土等規制区域内において特定盛土等または一時的な土石の堆積に関する工事を行う場合、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに当該工事の計画を都道府県知事に届けなければなりません(災害発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事についてはこの限りではありません)。ここは要注意です。

ここは少しややこしいので、後述する検査や報告も含めて許可や届出関連を表でまとめておきます↓

尚、許可基準については以下の通りとなっています。

・土地の区画形質の変更(盛土切土)に対しては、①擁壁の設置、②排水施設の設置、③盛土の締め固めなど

・一時的な土石の堆積に対しては、①地盤の勾配、②堆積の高さ、③境界柵までの空き地の確保など

許可にあたっては、工事主の資力や信用、工事施工者の能力も審査され、更に土地所有者等(土地所有者、管理者、占有者)全員の同意と、説明会の開催など周辺住民への事前周知も許可要件となっています。

■宅地造成等工事の変更や完了検査等

法改正により、工事の検査体制も強化されています。

工事が完了すると確認が困難となる排水施設の設置等について現地検査を行う「中間検査」、工事の施工状況を数ヶ月ごとに報告する「定期報告」が盛土規制法により新設されました。

従来からの「工事完了検査」に加え、中間検査と定期報告制度により工事の適正性を確保します。

1.変更の許可

宅地造成等工事の許可を受けた者が、許可にかかる工事計画を変更しようとする場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、軽微な変更については許可不要ですが、変更後遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。

軽微変更=工事主・工事施工者・設計者・工事着手予定年月日・工事完了予定年月日の変更 → 届出のみでOK

2.設計者

宅地造成等工事のうち、高さ5m超の擁壁設置、切土または盛土面積1500㎡超の土地における排水施設の設置には一定の資格(土木や建築に関する一定の経験年数等)を有する者の設計によらなければなりません。

3.標識提出と定期報告

都道府県知事の許可を受け、または届出を行った場合、工事主は、工事現場の見やすい場所に当該工事に係る許可を受けている旨を掲示します(=標識掲出)。また工事の施行状況について3ヶ月ごとに報告することを要します(=定期報告。条例により3ヶ月より短い場合あり)。

4.中間検査

一定規模以上の盛土を対象として、工事が完了すると確認が困難となる排水施設の設置等について中間検査を行います。尚、上記の許可基準と同じく、定期報告の頻度・内容、中間検査の対象項目等について、地域の実情に応じて条例で強化や上乗せすることも可能です。

5.完了検査

宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、工事が完了した場合には、その工事が技術的基準に適合しているか都道府県知事の検査を受け、検査済証の交付を受けます。検査済証の交付後は、都道府県知事は当該土地の使用を禁止または制限することができなくなります。

許可申請から工事完了までの流れをまとめておきます↓① 許可申請前:土地所有者等全員の同意+周辺住民への事前周知

② 許可申請 :許可基準への適合+都道府県知事の許可

③ 工事着手 :標識提出+定期報告+中間検査

④ 工事完了 :完了検査

6.維持安全義務

宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域内における土地の所有者・管理者・占有者(土地所有者等)は、盛土等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。「土地の所有者等」であれば、工事主に限らずこの努力義務を負います(規制対象外の土地所有者は努力義務なし)。尚、宅地造成等工事規制区域の指定前に行われた宅地造成等も含まれる点には注意です。

7.勧告

都道府県知事は、盛土等に伴う災害防止のために必要があると認めた場合、土地所有者等や工事主・工事施工者に対して災害防止のため必要な措置(=擁壁の設置など)を取るよう勧告することができます(宅地造成等工事規制区域指定前に行われた宅地造成も含む)。法令の基準では災害を防げないと考える場合、都道府県の規則で技術的基準を強化し、または必要な技術的基準を付加することもできます。

土地所有者等に対して当該土地の状況または工事の状況について報告を求めることができ、改善命令に従わない場合は2年以下の拘禁または100万以下の罰金に処されることも有り得ます。

更に無許可や命令違反の盛土等は3年以下の拘禁または1,000万円以下の罰金となり、法人が違反に関与していた場合は最大3億円以下の罰金が科され、罰則の適用対象は工事主、設計者、工事施工者、土地所有者、管理者、占有者、原因行為者と幅広くなります。

8.工事等の届出

次の場合には一定事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

・ 宅地造成等工事規制区域指定の際、現に宅地造成等に関する工事を行っている工事主

・ 特定盛土等規制区域指定の際、現に特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行っている工事主

→ 区域指定後21日以内に届け出る

・ 宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く)において、高さ2m超の擁壁や排水施設等の除却工事をする者

→ 工事に着手する日の14日前までに届け出る(許可を要する場合等は届出不要)

・ 地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域内の土地において、公共施設用地を宅地または農地等に転用した者(宅地造成等工事に該当しなくても)

→ 転用後14日以内に届け出る(許可を要する場合等は届出不要)規制区域指定時に宅地造成等・特定盛土等・土石の堆積に関する工事を行っている工事主 指定後21日以内 高さ2m超の擁壁または排水施設等の除却工事を行おうとする者 工事着手14日前まで 公共施設用地を宅地または農地等に転用した者 転用後14日以内

区域指定後、工事着手前、転用後ですので、前か後かしっかり区別しておいてください!

9.監督処分

都道府県知事は、不正手段により許可を受けた者、許可の条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができます。許可を取り消すことが「できる」のであって、即座に工事停止を命じることはできない点に注意してください。

工事の停止を命じるには、原則として弁明の機会を与える必要があります(弁明不要の例外=緊急の必要があり、かつ、違法工事であることが明らかな場合)。

10.宅地造成等規制法に基づく土地

既に宅地造成等規制法に基づいて指定された宅地造成工事規制区域は、盛土規制法の施行後も、施行日から最大2年間は旧宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域が適用されるという経過措置が設けられています。

都道府県知事等は、盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定を2年以内に実施する必要があります。

実はかんたん法令制限一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 土地区画整理法 | 単体規定と建築協定 |