宅建試験の税その他解説:「土地」についてお話します。必ず1問出題されますので、できればここで1点取っておきましょう。単純知識で簡単ですが、新しい問題もどんどん出題されます。常識判断が重要となってきますので、過去に出題された宅建本試験問題の知識半分、常識判断半分で頭を柔らかくして本番に挑んでください。以下、基本的な知識を列挙しておきますので、雰囲気を掴んでおいてください。そして出来るだけ多くの過去問に目を通しておくことをオススメします。過去問メインで、1問でも多くの問題に目を通しておいてください。尚、5点免除対象科目です。

- 宅建解説:土地

■山地・山麓

・山地は、国土面積の約75%を占め、山地の約88%(国土の66%)が森林(=木材資源としても重要で、水源涵養、洪水防止等の役割を担う)となっている

・傾斜が緩やかで地層が安定している場所は、宅地に適している

・傾斜角が25度を超えると、急激に崩壊の危険性が高まる

・崖錐(がんすい=風化した岩屑が堆積した半円錐状の地形)は、土石流の危険が高い

・崖錐堆積物に覆われた地域は、一般的に、切土をすると崩壊や地すべりを起こしやすい

・断層面周辺部分の地層強度は著しく低下しており、崖崩れや土石流が発生しやすい

・断層地形は、直線状の谷、滝その他の地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることが多い

・地すべりによってできた地形は一見なだらかで水はけもよいが、末端の急斜面部等は斜面崩壊の危険が高い

・地すべり地は、安定していても、盛土をするとバランスを崩し再びすべることがある

・山麓部の利用に当たっては、背後の地形、地質、地盤について十分吟味する必要がある

・都市周辺の丘陵や山麓に広がった住宅地は、土砂災害に注意する必要がある

・火山地は、国土面積の約7%を占め、山林や原野のままの所も多く水利に乏しい

・活動度の高い火山の火山麓では、火山活動に伴う災害にも留意する必要がある

■丘陵・台地・段丘

・台地や段丘は、国土面積の約12%を占め、平地より形成時期が古く、地盤も安定して土地利用に適している

・丘陵や段丘は、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫や硬粘土からなっている(山地より標高が低く起伏もなだらかで、斜面崩壊が生じにくい)

・丘陵地帯で地下水位が深く、砂質土で形成された地盤では、地震の際に液状化する可能性が低い(液状化は地下水位が浅い砂地盤で発生しやすい)

・丘陵や台地は、一般に水はけが良く地耐力もあり、洪水や地震に対する安全性が高い

・丘陵や台地は、縁辺部ほど傾斜が急になり豪雨等により崩壊被害を受けることが多い

・丘陵や台地内の小さな谷間は、軟弱地盤であることが多い(=地盤沈下・排水不良)

・台地上の浅く広い谷は、集中豪雨により水に浸かる危険性がある

・丘陵を削って谷を埋めて平坦化した土地では、

→ 土留めや排水工事ができていないと危険である

→ 盛土部は十分固まらないと豪雨や地震に弱い

→ 切土部と盛土部の境にまたがった宅地は、不同沈下を生じやすく危険である

・建物の不同沈下は、一般に切土部より盛土部で起こりやすい

・切土した崖面に湧水が見られる場合、湧水地点から上部の方が、それより下部より崖崩れを起こしやすい

■低地

・低地は、国土面積の約13%を占め、一般に洪水や地震に弱く、防災上の見地から宅地として好ましくない

・低地は、大部分が水田や宅地として利用され、大都市の大部分もここに立地している

・地表がほとんど平坦で、古い集落や街道がないような地形は軟弱地盤であることが多い

・臨海部の低地は、洪水、高潮、地震による津波などの災害が多く、住宅地として利用するには十分な防災対策と注意を要する

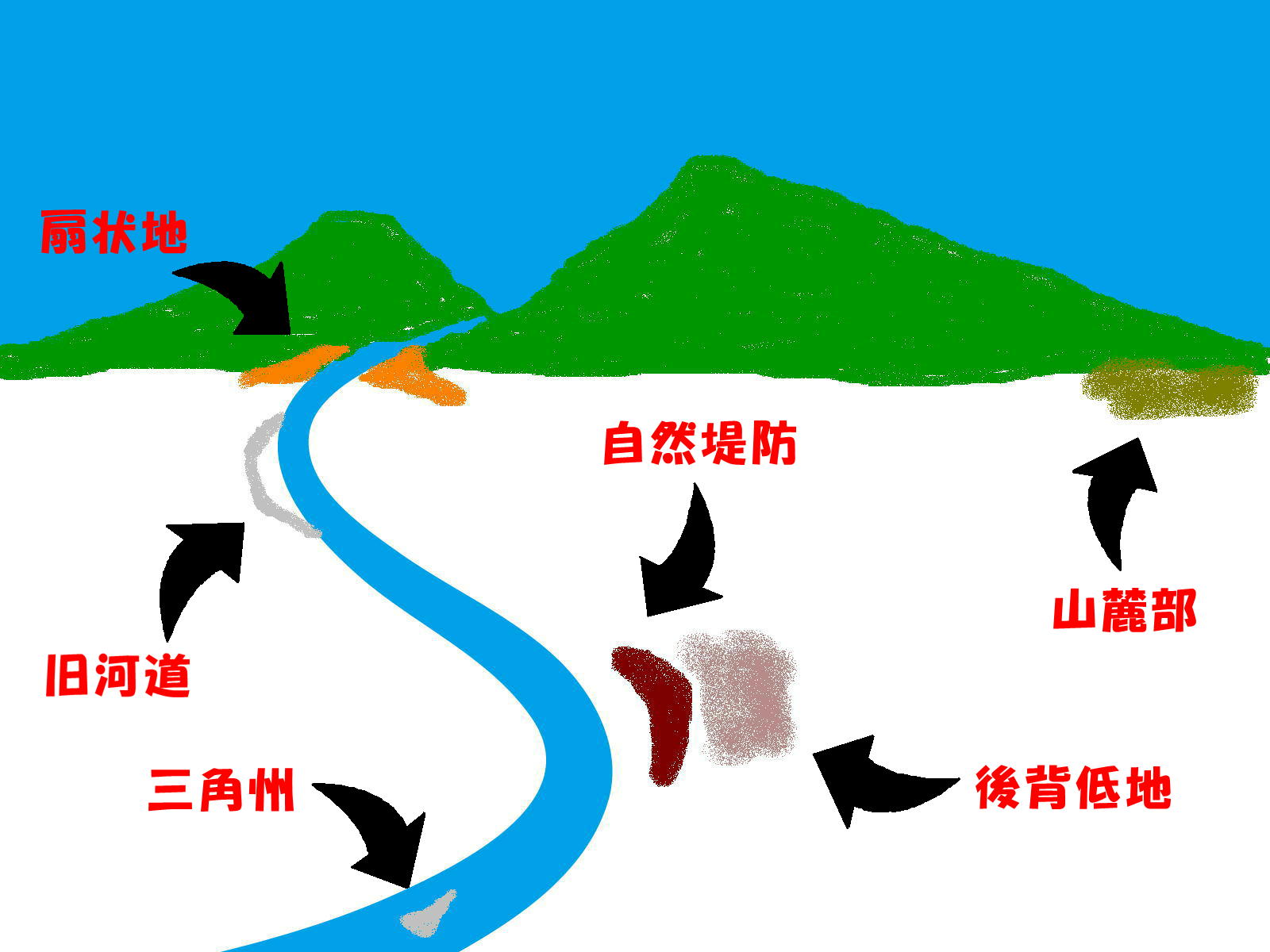

・自然堤防(=河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性土や泥炭などが堆積した地盤)に囲まれた低地(=後背湿地)は、排水性が悪く地盤が軟弱である

・旧河道は軟弱地盤となっている所が多いが、自然堤防は、砂質や砂礫質の土からなり比較的宅地に適している

■旧河道

・旧河道は、地震や洪水などによる災害を受ける危険度が高い所である

・旧河道は、軟弱で水はけの悪い土が堆積していることが多く、宅地として選定する場合は注意を要する

・旧河道は、沖積平野の蛇行帯に分布する軟弱な地盤であり、建物の不同沈下が発生しやすい

・旧河道でそれを埋める堆積物の上部が厚い粘土質からなるときは、軟弱地盤である可能性が高い

■扇状地

・扇状地は、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である

・扇状地は、山地から平野部の出口で勾配が急に緩やかになり、等高線が同心円状となる

・扇状地は、砂礫で構成されているため水はけがよく地盤は堅固だが、土石流等に注意が必要である

■三角州

・三角州は、河川の河口部に砂が堆積し、三角形に近い地形を形成する地盤である

・三角州は、排水性が悪く軟弱な地盤であり、地震時の液状化現象の発生に注意を要する

■干拓地と埋立地

・ 干拓地は、海面レベル以下であることも多く、宅地として好ましくない

・ 埋立地は、干拓地よりも安全だが高潮や津波の常襲地帯では宅地として危険である

■その他

・登記所に備え付けの公図には、等高線が記入されてなく土地の高低を判断できない

・地図上で等高線が密な所は、その地形の傾斜が急である

・地図上で等高線が疎の所は、その地形の傾斜が穏やかである

・等高線が山頂に向かい高い方に弧を描いている部分は谷で、山頂から見て等高線が張り出している部分は尾根となる

・斜面の等高線の間隔が不揃いで大きく乱れているような場所では、過去に崩壊が発生した可能性がある

扇状地、自然堤防、砂丘、昔の天井川で現在は廃川 → 宅地として利用可

旧河道、自然堤防に囲まれた後背低地、三角州、谷底平野 → 宅地に適さない

宅地適正 出題ポイント 山地 〇 地層が安定している場所なら宅地に適しているが、

山麓部の利用にあたっては背後の地形や地盤等に吟味が必要丘陵地・台地 ◎ 縁辺部はがけ崩れの危険があり、

浅い谷の小さな池沼を埋め立てた所は地盤沈下や液状化に注意低地 × 旧河道、自然堤防に囲まれた背後低地、三角州等は危険性が高いが、

低地でも扇状地や自然堤防は比較的危険性が低い干拓地 × 海や湖を堤防で区切っただけで宅地には適さない 埋立地 △ 海や湖に土砂等を積上げ海面より高くなるので、干拓地よりは安全 崩壊跡地 × 豪雨や地震によって再度崩壊するおそれがある 地すべり地 × 再発性はあるが、棚田等の水田として利用される 断層 × 崩壊、地すべりの可能性が高く、

地形の急変する地点が連続する特徴が見られる

■土壌汚染

令和6年の宅建試験で「工場跡地や埋立地などでは、重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が問題となることがある」という問題が出題されました。新しい問題でしたが簡単な土地の問題らしく、もちろん常識判断で「正」ですね。

少し前に豊洲新市場の土壌汚染が世間を賑わせたように、建物の耐震性と並び大きな問題となっています。今後より突っ込んだ問題が出題される可能性がありますので、少し深掘りしてみましょう。

・工場跡地 = 印刷所、クリーニング工場、ガソリンスタンド跡地など

・重金属や揮発性有機化合物 = 鉛、油類、ベンゼン、カドミウムなど

土壌汚染の主な事例としては水俣病やイタイタイ病などがあり、排水だけでなく排気ガスや飛灰が土壌汚染を引き起こすこともあり、土壌汚染を防ぐためには植樹を行い、環境意識を高め、廃棄物を正しく処理することなどが必要となります。

土壌汚染と不動産取引:土壌汚染対策法に則った方法で自主調査を行い、土壌汚染が判明した場合に土地所有者等が都道府県知事に以下に述べる区域の指定を申請することができる。この自主調査は不動産業界で広く活用されており、要措置区域や形質変更時要届出区域の区域指定を受け、その後浄化を行い、都道府県知事に区域指定を外してもらうことにより行政の「浄化お墨付き」を受けた上で、不動産を流通させるという方法が広くとられています。

意外とかんたん税その他一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 不動産鑑定評価基準 | 建物 |