宅建試験の税その他解説:「建物」についてお話します。前ページの「土地」同様に常識判断が重要となってきますが、専門用語も多く難易度は土地よりも遥かに高くなっています。所得税、贈与税、不動産鑑定評価基準と共に「税その他」で落としても仕方のない科目ですので、深入り禁物で見ていきましょう。以下、基本的な知識で雰囲気を掴み、土地と同様に出来るだけ多くの過去問に目を通しておいてください。専門用語だらけの文章で分かりにくいかもしれませんが、宅建試験本番でもこのような感じの文章ですのでこのまま慣れてしまってください。尚、5点免除対象科目です。

- 宅建解説:建物

■建物の構造計算

以下の建築物については、構造計算によって確かめられる安全性が必要となります。

高さ60m超の全ての建築物

→ 荷重・外力によって連続的に生ずる力・変形を把握する

高さ60m以下で、

高さ16m超、軒高9m超の木造

高さ20m超の(鉄骨)鉄筋コンクリート造

階数4階以上(地階除く)の鉄骨造

→ 地震力によって生ずる水平方向の変形を把握する

高さ60m以下で、

高さ13m超、軒高9m超の組積造等

高さ16m以下で、3階建て以上or延べ面積300㎡超の木造(階数3以下なら簡易計算可)

階数2以上、延べ面積200㎡超の(鉄骨)鉄筋コンクリート造、鉄骨造

→ 応力度が許容応力度を超えないことを確かめる

- 木造建築物の構造計算早わかり表

■建物の構造

1.木造:木材でその骨組みを造った建築物

・木材は、軽い割に圧縮に対してはコンクリートに匹敵する強度がある

・木材は、繊維に直角方向よりも、繊維方向の方が強度は強い

・木材は、乾燥すると強くなる性質をもつ(水分を含むと変形し腐りやすくなる)

・木材は、辺材は心材に比べて耐久性が小さく腐敗しやすい

・集成木材構造は、集成木材で骨組を構成したもので、大規模な木造建築物に使用される

・構造耐力上主要部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない

・構造耐力上主要部分である柱で、最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない(当該柱を基礎に緊結した場合等の例外あり)

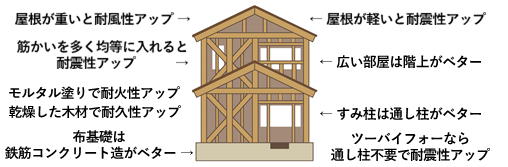

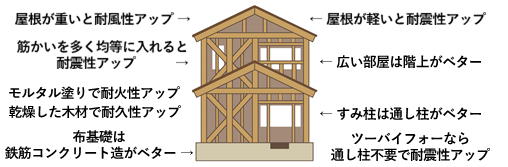

・土台は、原則として、一体の鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造の布基礎に緊結しなければならない

・階数が2以上の建築物におけるすみ柱またはこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない(接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するよう補強した場合は不要)

・筋かいは、その端部を柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、釘その他の金物で緊結しなければならない

・構造耐力上主要部分である壁、柱、横架材を木造とした建築物では、全ての方向の水平力に安全であるよう各階のはり間およびけた方向に、それぞれ壁を設け、または筋かいを入れた軸組をつり合いよく配置しなければならない

・軸組に仕上げを施した壁には、和風構造に用いられる真壁と洋風構造に用いられる大壁があり、これらを併用することができる

・構造耐力上主要部分である継手または仕口は、強度を高くするため、ボルト諦等の構造方法によりその部分の存在応力を伝えるよう緊結しなければならない

・構造耐力上主要部分である柱、筋かい、土台のうち、地面から1m以内の部分には有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて白アリ等の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない

・屋根は形を単純にして下地に緊結し、軽い材料を用いれば耐震性に優れたものとなり、重い材料を用いれば耐風性に優れたものとなる(建築する土地の気候風土を考慮)

・木造建築物の耐震性を向上させるには、軸組に筋かいを入れるほか、合板を打ち付ける方法がある

-

| |

耐火性 |

耐震性 |

| 木造 |

×(※1) |

△(※2) |

| 鉄骨造 |

△(※3) |

〇 |

| 鉄筋コンクリート造 |

〇 |

〇 |

(※1)木造の耐火性を上げるには=モルタル塗りをする。

(※2)木造の耐震性を上げるには=屋根を軽くする(耐風性は下がる)、すみ柱を通し柱とする(もしくはツーバイフォー工法にする)、布基礎を鉄筋コンクリート造にする、筋かいを多く均等に入れる、合板を打ち付ける方法…など。

(※3)鉄骨造の耐火性を上げるには=ラスモルタル等の耐火材料で被覆する。

-

| 布基礎 |

木造建築に用いられることが多いコンクリートの連続基礎 |

| べた基礎 |

地下室がある建物や軟弱地盤に用いられる基礎(建物底部全体に設ける) |

| 杭基礎 |

大規模建築物や軟弱地盤で布基礎・べた基礎では建物を支持できない場合に用いられる基礎 |

建築物は、基礎構造(基礎盤・地業)が上部構造(主要構造・仕上げ部分等)を支える形で構成され、基礎は直接基礎(独立基礎・布基礎・べた基礎)と杭基礎等に分けられます。原則として異なる構造方法による基礎を併用してはなりませんが、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、併用することも可能です。

2.枠組壁工法(ツーバイフォー工法)

・軸組を使わず、木材で組まれた枠組みに構造用合板などを釘打ちした壁や床を組み上げる構造法を枠組壁工法という(耐震性に優れている)

・準防火地域内でも、一定の技術的基準を満たせば3階建てとすることができる

3.鉄骨造

・骨組みに鉄の鋼材を使って組み立てた構造を鉄骨造という

・鉄骨造は、主要構造の構造形式にトラス、ラーメン、アーチ等が用いられ、高層建築の骨組に適している(工場、体育館、倉庫等の単層で大空間の建物にも利用され、鋼材は加工性が高く、住宅や店舗等の建物にも用いられる)

・鉄は、炭素含有量が多いほど硬さが増大し伸びが減少するため、鉄骨造には炭素含有量が少ない鋼が用いられる(鋼材には防錆処理を行う)

・安全性を高めるため、柱の脚部は、基礎にアンカーボルトで緊結する

・溶接による接合のほか、高力ボルト接合やリベット結合も認められている

・地階を除く階数3以上の建築物において、原則として、柱はモルタルその他の断熱材で被覆する

・安全性を高めるため、壁は、スリット入り鉄筋コンクリート耐力壁等を用いる

-

| トラス構造 |

三角形の部材を組み合わせた構造 |

| ラーメン構造 |

剛に接合された骨組みにより柱とはりを組み合わせた直方体で中高層の建物に適する |

| アーチ構造 |

荷重を圧縮力で支える曲線状の構造 |

| 壁式構造 |

柱等を使わず耐力壁で躯体にかかる力を支える構造(低コストで耐震性に優れる) |

4.(鉄骨)鉄筋コンクリート造

・引っ張り合いに弱いコンクリート内部に、引っ張り合いに強い鉄筋を配置した構造を鉄筋コンクリート造という(常温常圧における普通コンクリートと鉄筋の熱膨張率はほぼ同じ)

・鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄筋コンクリート造より更に強度と靱性を高めた構造で、高層建築物に用いられる

・コンクリートとは、水、セメント、砂および砂利を混ぜたものである

・モルタルとは、水、セメント、砂を混ぜたものである

・コンクリートは、打上がりが均質で密実かつ必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない

・コンクリートは、調合の際に水セメント比を小さくすると強度が増すが、作業性は低くなる

・骨材、水および混和材料は、鉄筋を錆びさせ、またはコンクリートの凝結および硬化を妨げるような酸、塩、有機物または泥土を含まないようにする必要がある

・骨材は、鉄筋相互間および鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである必要がある

・骨材は、適切な粒度および粒形のもので、当該コンクリートに必要な強度、耐久性および耐火性が得られるものである必要がある

・ひび割れの原因は、建物の不同沈下、コンクリートの乾燥収縮・温度変化・水分の凍結融解等である

・さび汚れや剥落の原因は、コンクリートの中性化による鉄筋の腐食等である

・床のたわみの原因は、コンクリート強度の不足等である

・ポップアウト(=コンクリートの表面が薄い皿状に剥がれ落ちること)は、アルカリ骨材反応やコンクリート内部の部分的な膨張等によって引き起こされる

・鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げてコンクリートから抜け出ないように定着しなければならない

・柱は、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない

・柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束または柱主筋の座屈を防止する効果がある

・かぶり厚さとは、鉄筋の表面からこれを覆うコンクリート表面までの最短寸法をいう(鉄筋はコンクリートの表面に近づけると中性化により錆びてしまうので、適切なかぶり厚さを保つ必要がある)

・壁式鉄筋コンクリート造は、柱を使わず耐力壁により水平力と鉛直(垂直)荷重を支える構造であり、主に低層集合住宅に用いられる(建設可能な建物の階数、高さ、単位面積あたりの必要壁量等が法令で規定されている)

-

| |

引張力 |

圧縮力 |

| 鉄筋 |

強(※) |

弱 |

| コンクリート |

弱 |

強 |

(※)炭素含有量が多いほど引張強度が増大する

5.組積造(そせきぞう)

・さまざまなブロックを積み上げて壁を作る方式を組積造という

・遮熱性、遮音性は高いが、耐震性は低い(耐震性を高めるためには大きな開口部を造ることを避け、壁厚を大きくする)

・コンクリートブロック造の耐震性を高めるためには、ブロックの空間に鉄筋を通してモルタルやコンクリートで空間を埋める補強コンクリートブロック造とする(小規模建築向け)

・組積造の建築物は、原則として、高さ13m以下、軒高9m以下に制限されている(主な用途は外壁やプレハブ倉庫)

6.その他の建築構造

・CLT工法は木質系工法で、繊維方向が直交するようにひき板(ラミナ)を交互に張り合わせたパネルを用いて、床、壁、天井、屋根を構成する

・プレハブ工法は、構成部材を工場製作し、現場では部材の組立を主に行うため、工期短縮、品質向上に優れている

出題ポイントまとめ

-

| |

長所 |

短所 |

その他ポイント |

| 木材 |

軽い

弾性が大きい

熱伝導率が小さい |

可燃性

吸水性・吸湿性が高い

乾燥で変形する

腐朽しやすい |

含水率が低い方が強度が高い |

| コンクリート |

圧縮強度が高い |

引張り強度が低い

靭性が小さい |

セメント・水・砂・砂利を混錬し硬化させたもの

(砂利を入れなければモルタル) |

| 鋼材 |

引張り強度が高い

靭性が大きい |

重い

熱に弱くさびやすい

圧縮強度が低い |

炭素含有量0.02~2%の炭素鋼が用いられる

(炭素量が多いほど硬質強度は増すが脆くなる) |

| 木造 |

・繊維方向の方が繊維に垂直方向よりも強い

・辺材(外側)は心材(内側)に比べて弱い

・カビや結露の発生を防ぐが、害虫に弱い |

| 枠組壁工法 |

・壁から作り、通し柱の必要がない

・耐震性が高い |

| 鉄骨造 |

・不燃構造だが、火熱にあうと耐力が減少する

・さびやすい

・自重は軽い

・加工性が良く、工期は比較的短く、省力化が可能 |

| 鉄筋コンクリート造 |

・耐火性や耐久性が大きく、構造形態を自由に変えられる

・常温での鉄筋とコンクリートの熱膨張率はほぼ等しい

・鉄筋は圧縮に弱く、コンクリートは引っ張りに弱い

・カビや結露が発生しやすい

・鉄骨鉄筋コンクリート造は施工難易度が高く工期も長い |

| 組積造 |

・石や煉瓦、コンクリート等を積み上げて作る壁式構造

・かすがい等の金物を補強に用いる |

| |

主な用途 |

防音性 |

通気性 |

耐震・耐火 |

| 木造 |

戸建住宅 |

× |

◎ |

△ |

| 鉄骨造 |

マンション |

△ |

△ |

△ |

| 鉄筋コンクリート造 |

複合商業施設 |

○ |

× |

◎ |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 |

高層ビル |

◎ |

× |

◎ |

■地震対策

最近熱いポイントです。区別して押さえておきましょう。

-

| 耐震構造 |

建物自体を強くして揺れに耐える |

柱や壁の剛性を高めて揺れに耐える構造 |

| 免震構造 |

ゴムで吸収してあまり揺れない |

建物下部と上部の間にゴムを入れて揺れを減らす構造 |

| 制震構造 |

揺れを小さくしたり、揺れを早く無くす |

制震ダンパー等で揺れを制御する構造 |

既存不適格建築物の地震対策としては耐震構造化を図ることが多いですが、免震構造や制震構造を用いることも可能です。

意外とかんたん税その他一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< |

>>> 次のページ >>> |

| 土地 |

ー |