宅建試験の法令制限解説:「都市計画法の仕組み」について解説します。○○区域など、基本として知っておくべき言葉の意味を覚えておいてください。初めて見る言葉が多くて大変かと思いますが、これは慣れるしかありません。何度か読み返してマスターしておいてください。文章は長くなっていますが覚えることはそれほど多くありません。最低限、重要事項である赤文字部分の単語の意味は把握しておいてください。

- 宅建解説:都市計画法

■都市計画法とは

都市計画法とは、計画的な街づくり(=都市計画)の方法を規定し、街づくりを行う場所(=都市計画区域)を指定する法律をいいます。都市計画区域を指定し、その中で計画的な街づくりが行われるというわけです。都市計画区域が指定されると、次に街づくりのマスタープラン(都市計画区域の整備、開発および保全の方針)を定めます。

都市計画とは次の11種類に関する計画で、宅建試験で出題されるところは順次解説していきます。

①都市計画区域の整備・開発・保全の方針

②市街化区域・市街化調整区域の区分

③都市再開発方針等

④地区計画等

⑤促進区域

⑥遊休土地転換利用促進地区

⑦被災市街地復興促進地域

⑧地域地区(用途地域等)

⑨都市施設

⑩市街地開発事業

⑪市街地開発事業予定区域都道府県(国土交通大臣)が定める都市計画 ①都市計画区域の整備・開発・保全の方針

②市街化区域・市街化調整区域の区分

③都市再開発方針等市町村が定める都市計画 ④地区計画等

⑤促進区域

⑥遊休土地転換利用促進地区

⑦被災市街地復興促進地域都道府県(国土交通大臣)または市町村が定める都市計画 ⑧地域地区(用途地域等)

⑨都市施設

⑩市街地開発事業

⑪市街地開発事業予定区域

■都市計画区域とは

都市計画法に基づき街づくりを行う場合にまず必要な点は「どこに街をつくるか」ということです。この場所のことを都市計画区域といいます。

都市計画法は、原則として都市計画区域内においてのみ適用されます。また都市計画法は、都市計画区域を行政区画とは無関係に指定することができます。まず、誰が都市計画区域を指定するか、ということを覚えておいてください。

・1つの都道府県 ⇒ 関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣に協議し同意を得て、都道府県が指定する

・2以上の都府県にまたがる ⇒ 関係都府県の意見を聴き、国土交通大臣が指定する原則 都道府県が、 あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴き、

国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する例外 国土交通大臣が、 あらかじめ関係都府県の意見を聴き指定する

■都市計画の区域区分とは

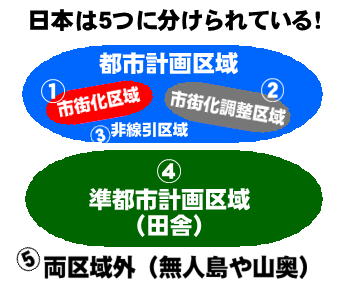

都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域(+非線引区域)に分けられます。

・市街化区域 ⇒ 積極的に整備、開発を行っていく場所

・市街化調整区域 ⇒ 当面は開発を抑えていく場所(禁止ではない点に注意)

つまり市街化区域とは、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいい、市街化調整区域は農地や山林を残し、自然環境を保持していく区域をいいます。

ざっくり言うと、市街化区域=都市部、市街化調整区域=郊外というイメージで大丈夫です。

この区分を区域区分といい、区分することを線引きといいます。線引きをするかどうかは、原則として都道府県が選択できます(=義務ではないが、例外として三大都市圏と政令指定都市は線引き必要)。そして、線引きがされていない区域を「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)」といいます。

下記でお伝えする「準都市計画区域」に区域区分を定めることができない点と区別しておいてください。

■都市施設とは

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けた後は、人間が都市で生きていく上でなくてはならない道路や学校などが必要となります。これらの施設を都市施設といいます。

都市施設は市街化区域および市街化調整区域のどちらの区域内においても定めることができますが、道路・公園・下水道の3つは、市街化区域と区域区分が定められていない都市計画区域内には必ず定めなければならないということは覚えておいてください。また、都市施設は特に必要がある場合、都市計画区域外においても定めることができるということも頭の片隅にいれておいてください。

一定の区域を定め、その中にこれらの施設を総合的に整備していくことを市街化開発事業といい、個人が勝手に開発等を行わないように制限することを都市計画制限といいます(都市計画制限については次ページで詳しく解説)。都市施設とは 道路、公園、下水道といったインフラ設備(市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域には必ず定められる) 都市施設を定める場所 原則:都市計画区域内

例外:特に必要があれば都市計画区域外でも定めること可住居系の用途地域 道路、公園、下水道に加え義務教育施設を必ず定める

■都市計画の決定

都市計画の決定または変更の提案を行うことができる者=土地所有者や営利を目的としない法人、都市再生機構など。

以下、都市計画の決定手続についての流れです。

1.都道府県が定める都市計画(都市計画区域の整備、開発、保全の方針や線引きなど)

原案を作成する

↓

必要があれば公聴会等で住民の意見を反映する

↓

決定する旨の公告・原案を2週間の公衆の縦覧に供する

(都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添える)

↓

住民等は意見書を提出できる

(異議申し立てではなく、意見書を提出できるだけです)

↓

関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経る

(国の利害に重大な関係がある場合等は国土交通大臣に協議し同意を得る)

↓

都市計画決定

↓

告示・縦覧に供する

↓

告示があった日から効力を生ずる

(告示後、図書の写しを関係市町村長に送付する)

上にも記載してありますが、複数の都府県にまたがる場合は「都府県が定める場合」=「国土交通大臣が定める場合」ですのでご注意ください。

2.市町村が定める都市計画(地区計画、準都市計画区域の都市計画など)

原案を作成する

↓

必要があれば公聴会等で住民の意見を反映する

↓

決定する旨の公告・原案を2週間の公衆の縦覧に供する

(都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添える)

↓

住民等は意見書を提出できる

(異議申し立てではなく、意見書を提出できるだけです)

↓

市町村都市計画審議会(or 都道府県都市計画審議会)の議を経る

↓

都道府県知事に協議する

(同意は不要。近年の法改正により町村も同意不要となった点に注意)

↓

都市計画決定

↓

告示・縦覧に供する

↓

告示があった日から効力を生ずる

(告示後、図書の写しを都道府県知事に送付する)※

※2以上の都府県に渡る区域を定めた場合は国土交通大臣および都道府県知事に送付する

大まかな流れは、都市計画案の作成 → 公聴会 →縦覧 → 決定 → 告示となりますね。

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触する場合、抵触する部分については都道府県が定めた都市計画が優先します。これは頻出事項ですので必ず覚えておいてください。

都市計画事業の認可の告示があった後において、当該都市計画事業地内で当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可(市の区域内では当該市長)が必要です。都市計画事業の施行公告の翌日から10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、事前に都市計画事業の施行者へ届け出る必要があります。

また、市町村が定める都市計画決定の指針となるべき基本方針は、都道府県の定める都市計画区域の整備や開発および保全の方針に適合したものでなければならず、当該市町村の建設に関する基本構想にも即したものである必要があります。地区計画につきましては次ページで詳しくお話します。

■準都市計画区域とは

都市計画区域を指定しない場所でも、現に多くの建築が行われていたり、または将来行われる可能性があります。放置すれば将来の街づくりに支障が生じるおそれがあると認められる場所を準都市計画区域に指定することができます(=準都市計画区域は、都市計画区域外の区域に指定される)。

準都市計画区域は都道府県が指定し、準都市計画区域内の都市計画の決定は都道府県または市町村が行います。

市町村が準都市計画区域内で都市計画を決定するときは、あらかじめ道府県知事に協議する必要があります。また、準都市計画区域の全部または一部について都市計画区域が指定された場合、準都市計画区域は廃止または変更されたものとみなされます。

準都市計画区域内で定められる区域・定められない区域等

用途地域 ○ 区域区分 × 特別用途地区 ○ 特例容積率適用地区 × 特定用途制限地域 ○ 高層住居誘導地区 × 高度地区 ○ 高度利用地区 × 景観地区 ○ 特定街区 × 風致地区 ○ 防火地域 × 緑地保全地域 〇 準防火地域 × 伝統的建造物群保存地域 〇 市街地開発事業 ×

■地域地区とは

市街化区域の中は、より細かく地域地区と呼ばれる目的別プランごとに分けられ、この地域分けを用途地域の指定といいます。地域地区は更に用途地域と補助的地域地区に分けられます。用途地域は住居系・商業系・工業系から更に分類され、計13種類が存在します。そして用途地域以外のものは補助的地域地区と呼ばれています。

都市計画の中でも用途地域を定める区域、原則として定めない区域、必要に応じて定める区域と区分けされていますので、「都市計画内の全ての区域においては用途地域を定める必要がある」と出題されたら誤りとなります。このように、どの区域が「大きなくくり」となり、「その中にどのような区域、地域、地区」があるのか全体像+個別の知識を整理しておいてください。都市計画法で混乱してしまうのはココです。

都市計画区域 用途地域 市街化区域 必ず定める 市街化調整区域 原則として定めない 非線引き都市計画区域 必要に応じて定める 準都市計画区域 必要に応じて定める 都市計画区域外および準都市計画区域外 定めることができない

用途地域の用途制限につきましては建築基準法でのお話となりますが、基本事項も少し長くなってしまいますので今回はここまでにしておきます。次ページで地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容についてお話します。まずは当ページの都市計画法の仕組みをしっかり覚えておいてください!

実はかんたん法令制限一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 事前届出制その他 | 地域地区・地区計画 |