宅建試験の法令制限解説:「都市計画法」の2回目です。地域地区についての基本事項および地区計画、都市計画制限、その他の都市計画の内容について解説します。ここで特に宅建試験本番で出題されるのは「地区計画」です。また直接本試験で問われることは少ないですが、建築基準法の用途規制への基礎知識として地域地区の用語の意味を把握しておいてください。

- 宅建解説:地区計画や都市計画制限

■地域地区

都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分けた後、更にその土地の計画的な利用目的に合わせ、市街化区域を目的別プランで分類します。この分けられた地区を地域地区といい、地域地区は更に「基本的地域地区(用途地域)」と「補助的地域地区」に分けられます。

市街化区域では少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。また、非線引き、準都市計画区域においても用途地域を定めることができます。次の用途地域13種類は必ず頭に入れておいてください(一気に詰め込まなくても自然と覚えると思います)。

1.基本的地域地区(用途地域)

・住居系の用途地域

-

| 第一種低層住居専用地域 |

低層住宅の良好な住居環境を保護(閑静な住宅街) |

| 第二種低層住居専用地域 |

主に低層住宅の良好な住居環境を保護(コンビニ等はある住宅街) |

| 田園住居地域 |

農業の利便増進を図りつつ低層住宅の良好な住居環境を保護(都市周辺の生産緑地) |

| 第一種中高層住居専用地域 |

中高層住宅の良好な住居環境を保護(5F以下マンション街) |

| 第二種中高層住居専用地域 |

主に中高層住宅の良好な住居環境を保護(中高層マンション街) |

| 第一種住居地域 |

住居の環境を保護(一戸建てと中高層マンションが混在する雑多な街) |

| 第二種住居地域 |

主に住居の環境を保護(第一種住居+事務所やパチンコ屋) |

| 準住居地域 |

道路の沿道として調和した住居環境を保護(国道を少し入ったところの住宅街) |

・商業系の用途地域

-

| 近隣商業地域 |

日用品の供給を行うなど利便を増進(住宅地近隣の商店街) |

| 商業地域 |

主に商業その他利便を増進(ターミナル駅前の繁華街) |

・工業系の用途地域

-

| 準工業地域 |

主に環境悪化のおそれのない工業の利便を増進(食品工場など多いが危険はない) |

| 工業地域 |

主に工業の利便を増進(自動車工場など多いが住居も少し混在) |

| 工業専用地域 |

工業の利便を増進(臨海工業地帯など) |

2.補助的地域地区

建築基準法の予備知識である用途地域と違い、こちらは直接本試験で問われます。しかし出題頻度は低く深入りしてはキリがないので、数ある地域地区の中から一部だけ、下記の名称と赤文字部分のポイントを少しずつ覚えておいてください。

・用途地域内にのみ定められるもの

▶ 特別用途地区:土地利用の増進、環境保護等のため用途地域の指定を補完して定める

▶ 特例容積率適用地区:未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図る

▶ 高層住居誘導地区:容積率制限が10分の40、10分の50と定められた地域(第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域)に定める

▶ 高度地区:建築物の高さの最高・最低限度を定める

▶ 高度利用地区:容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める

例えばタワマンが立ち並ぶ「芝浦」アイランド付近は第二種住居地域で高層住居誘導地区であり、「武蔵小杉」駅前は商業地域で高度利用地区となります。

・用途地域外でも定められるもの

▶ 特定街区:容積率と建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める

▶ 防火地域と準防火地域:重要なので建築基準法で詳しく解説します

▶ 風致地区:風致(自然美)を維持するため地方公共団体の条例で建築行為等を制限する

▶ 景観地区:市街地の良好な景観(街なみ)の形成を図る

例えば高層ビルが立ち並ぶ西新宿は特定街区に指定され、鎌倉は実に55%が風致地区に指定されています。他にも代表的な例として田園調布は風致地区として自然美を残し、神戸などは人工的に整備された景観地区となっています。

・非線引き都市計画区域、準都市計画区域内の用途地域外

▶ 特定用途制限地域:市街化調整区域を除く用途地域が定められていない区域内に定める

-

| 特別用途地区 |

用途地域内において、当該地域の特性にふさわしくなるよう補完する地区

地方公共団体の条例で建築物の建築の制限・禁止について定める

地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て用途制限を緩和すること可

|

| 特定用途制限地域 |

用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)において、

制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域 |

最も出題可能性が高い「特別用途地区」と「特定用途制限地域」の比較

住宅街にポツンと存在する生産緑地地区なども地域地区の一つです

住宅街にポツンと存在する生産緑地地区なども地域地区の一つです

-

| 特別用途地区 |

歌舞伎町など、特別な個性のある街 |

| 特例容積率適用地区 |

東京駅の新丸ビルなど(改築前の空中部分を利用) |

| 高層住居誘導地区 |

オフィス街の近く(←限定的)に建てられる利便性の高い高層マンション |

| 特定街区 |

高層ビル街(壁面位置の制限のためオープンカフェ等で調整する) |

■地区計画

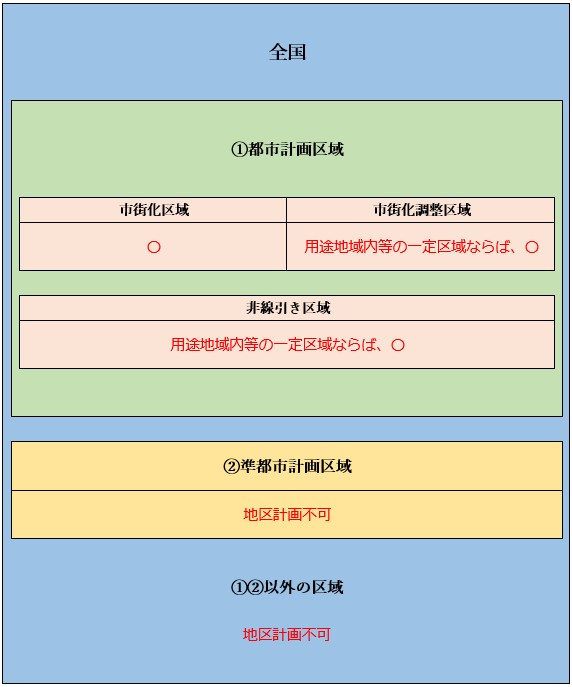

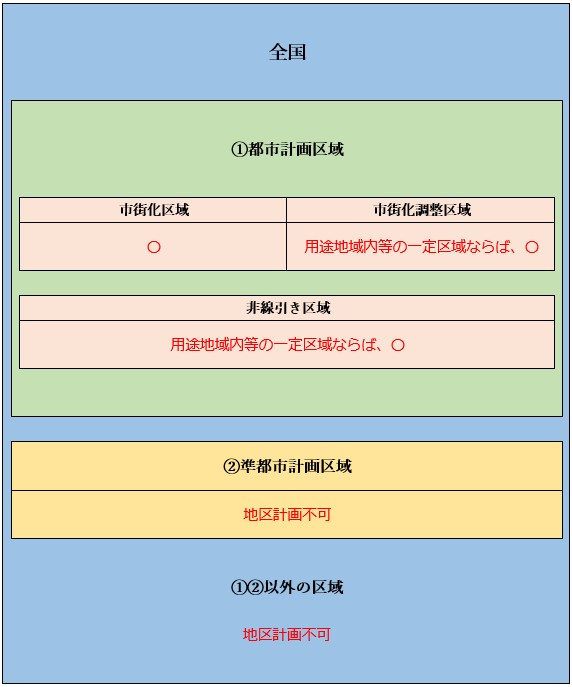

今回お話する中で最も宅建試験で出題される項目です。ここは確実にマスターしておいてください。地区計画とは、建築物の建築態様や公共施設の配置等からみて、小規模な地区単位(番地レベル)でその区域の特性にふさわしい街づくりを行う都市計画をいいます。小さな街づくりなので、届出先は市町村長となります。

都市計画区域内で用途地域が定められている土地の区域においては、どこでも定めることができます。用途地域が定められていない土地の区域においても、不良な街区の形成の防止等が必要な一定の区域に定めることができます。

地区計画に定める事項

→ ①地区施設、②地区整備計画、③地区計画の種類・名称・位置・区域

地区計画に定めるよう努める事項

→ ①面積、②目標、③整備・開発・保全に関する方針

地区計画を行うには、原則として地区整備計画を定める必要があります。そして地区整備計画が定められた地区計画区域内において次の行為をする場合は、行為着手30日前までに必要事項を市町村長に届け出なければなりません(変更も同様)。

・土地の区画形質の変更

・建築物の建築

・その他政令で定める行為(工作物の建設や建物の用途変更など)

しかし、国または地方公共団体が行う場合や開発許可を要する場合等は届出不要です。「開発許可」については次ページでお話いたします。

また、この届出が地区計画に適合しない場合、市町村長は変更の勧告をすることができます。

■都市計画制限

都市計画が計画どおりに実現するよう、建物の建築やその他の行為を制限することを都市計画制限といいます。都市計画制限=イメージとしてはニュータウンなどの大規模事業です。覚えることが多い割にはほとんど出題されません。ポイントだけを押さえておきましょう。次の2つは確実に頭に入れておいてください。

・用途地域に関する都市計画には、容積率を定めなければならない

・商業地域以外の用途地域に関する都市計画には、建蔽率を定めなければならない

容積率・・敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合

建蔽率・・敷地面積に対する建築物の建築面積の割合

以下、一応ポイントまとめですがほとんど出題されません。たまに目を通して軽く頭の片隅に入れておいてください(上でも触れているところは少し重要です)。

・特別用途地区内:地方公共団体の条例で用途規制を強化、緩和できる

・高層住居誘導地区内:容積率制限、斜線制限の緩和などが定められる

・高度地区内:建築物の高さを都市計画の高さの最高・最低限度に適合させる

・高度利用地区内:容積率、建蔽率、建築面積、壁面の位置を都市計画に適合させる

・特定街区:容積率、高さ、壁面の位置を都市計画に適合させる(通常の形態規制なし)

・景観地区:建築物の敷地・構造・建築設備につき地方公共団体の条例で定めること可

・風致地区:建築物の建築・宅地の造成等につき地方公共団体の条例で規制可

■その他の都市計画の内容

宅建試験ではほぼ出題されないと考えて良いでしょう。以下ポイントですので、余裕のある方だけどうぞ。

・都市再開発方針等:個別の都市計画の上位に位置し、都市計画はこれに即する

・市街地開発事業:市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域内に定める

・市街地開発事業等予定区域:早い段階で大規模な開発適地を確保するために定める

・促進区域:市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域内に定める

・遊休土地転換利用促進地区:市街化区域において定める

・被災市街地復興推進地域:大規模な災害により緊急健全な復興が必要な土地に定める

・都市計画事業が決定される前に制限が課される場所=市街地開発事業等予定区域

・都市計画事業が決定されると所定場所に課される制限=都市計画制限(都市計画施設の区域内、市街地開発事業の施行区域内、都市計画事業の事業地内において建築制限等が行われる)

-

| |

都市計画施設の区域内 |

市街地開発事業の施行区域内 |

市街地開発事業等予定区域の区域内 |

都市計画事業の事業地内(※) |

| 建築物の建築 |

△ |

△ |

△ |

△ |

| 土地形質の変更 |

〇 |

〇 |

△ |

△ |

| 一定物件の設置・堆積 |

〇 |

〇 |

〇 |

△ |

| 非常災害の応急措置 |

〇 |

〇 |

〇 |

△ |

〇=許可不要で可能

△=都道府県知事(市の区域内であれば市長)の許可が必要

※事業地内=工事が始まった場所を指します(非常災害のため必要な応急措置すら自由にできない点は少し注意)

-

<都市計画 お役立ちまとめ>

1.都道府県知事or国土交通大臣が定めるもの…「都市計画」「区域区分」

2.都市計画の中には「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」がある

3.都市計画区域における区域区分として「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引区域」に分けられる

4.市町村が定めるもの…「用途地域」「地域地区」「地区計画」

5.市街化区域における用途地域として、「①第一種低層住居専用地域」「②第二種低層住居専用地域」「③田園住居地域」「④第一種中高層住居専用地域」「⑤第二種中高層住居専用地域」「⑥第一種住居地域」「⑦第二種住居地域」「⑧準住居地域」「⑨近隣商業地域」「⑩商業地域」「⑪準工業地域」「⑫工業地域」「⑬工業専用地域」に分けられる(市街化区域以外でも、非線引区域と準都市計画区域に用途地域を定めること可)

6.地域地区の「特別用途地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる

7.地域地区の「高度利用地区」は、①~⑬全ての用途地域内で定められる

8.地域地区の「高度地区」は、①~⑬+準都市計画区域で定められる

9.地域地区の「特定街区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる

10.地域地区の「防火・準防火地域」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる

11.地域地区の「景観地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる

12.地域地区の「風致地区」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)+準都市計画区域で定められる

13.地域地区の「特例容積率適用地区」は、④~⑫の用途地域内で定められる

14.地域地区の「高層住居誘導地区」は、⑥~⑨⑪の用途地域内で定められる

15.地域地区の「特定用途制限地域」は、非線引区域+準都市計画区域で定められる

16.「地区計画」は、①~⑬+市街化調整区域と非線引区域(=全ての都市計画区域)で定められる

実はかんたん法令制限一覧ページに戻る

住宅街にポツンと存在する生産緑地地区なども地域地区の一つです

住宅街にポツンと存在する生産緑地地区なども地域地区の一つです