宅建業法解説:供託所等に関する説明や守秘義務、インスペクション制度など、宅建業者の業務に関する義務や禁止事項、制限について解説します。2ページに渡って重要事項を一気に見ていきます。覚えることは多いですが、とても簡単ですので確実にマスターしておいてください。より詳しい解説はこちら:業務上の規制の完全解説

- 宅建解説:業務に関する義務と制限

■業務処理の原則

宅建業者は、取引関係者に対して信義を旨とし(約束を守り)、誠実にその業務を行わなければなりません(=信義誠実の原則)

■供託所等に関する説明

宅建業者が契約の相手方に対して説明する事項として、以前にお伝えした重要事項の説明の他に「供託所等に関する説明」があります。

重要事項の説明は宅建士が行うのに対し、供託所等に関する説明は宅建士が行う必要はなく、宅建業者自ら(=従業者)で構いません。ここは要チェックです。

説明時期:契約が成立するまで

説明場所:制限なし

説明の相手方:契約の両当事者(売主・買主・貸主・借主・交換の両当事者)

説明方法:口頭でもよい

説明の相手方と説明方法が35条と異なりますので区別しておいてください。尚、35条と同じく、相手方が宅建業者の場合は説明は不要となります。供託所等に関する説明の内容は以下の通りです。

・宅建業者が保証協会に加入していない場合

→ 営業保証金の供託所とその所在地

・宅建業者が保証協会に加入している場合

→ 社員である旨、 保証協会の名称・住所・事務所の所在地、弁済業務保証金の供託所とその所在地(+保証協会が弁済業務を開始していない場合は営業保証金の供託所とその所在地)

■守秘義務

宅建業者やその従業者は、正当な理由なく、業務上知りえた秘密を他に漏らしてはなりません。「正当な理由なく」ですので、本人の承諾がある場合や裁判所の証人となった場合など、それなりの理由があれば秘密を漏らすことも可能です。「いかなる理由があっても漏らしてはならない」と出題されたら誤りですので注意してください。また、宅建業者が宅建業をやめた後、従業者が退職した後も秘密を漏らしてはなりません。

■業務上の禁止事項

以下の6つ(特に1~4)は重要ですので、必ず覚えておいてください。

1.宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記や引渡し、取引にかかる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。

2.宅建業者は、取引関係者に大きな不利益をもたらす恐れのある重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のことを告げてはならない。

3.宅建業者は、不当に高額の報酬を要求してはならない(実際に受け取ったかどうかは関係ない)。

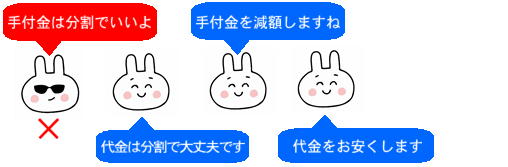

4.宅建業者は、手付について信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引してはならない(手付金を分割払いにする、立て替える、支払い期日を延期するなど)。単なる減額は信用の供与ではないので注意。

5.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、利益が生じることが確実であると誤解させる「断定的判断」を提供してはならない。

6.宅建業者は、契約の締結の誘引をするに際し、「威迫行為」をしてはならない。

■既存住宅の建物状況調査(インスペクション制度)

近年の法改正により、既存(中古)住宅について、インスペクション制度が導入されました。インスペクションとは、住宅診断のことです。中古住宅が対象となり、店舗、工場、商業ビルなどは含まれません。

調査対象となるのは、「建物の構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の2つです。調査実施者は、「既存住宅状況調査技術者」となります。宅建業者が実施すると出題されたら誤りですので注意してください。尚、既存住宅状況調査技術者とは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士をいいます。

35条書面、37条書面、媒介契約書面への記載に関する注意点は、それぞれの該当ページに記載してあります(下の過去問もご参照ください)。

では次ページで残り半分、手付金等の制限についてより詳しくお話していきます!まずは当ページの制限を確実に覚えておいてください。

かんたん宅建業法一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| クーリング・オフ | 自ら売主制限 |