宅建試験の民法解説:改正民法で大きく変わった「詐害行為取消権」についてまとめておきます。

- 宅建解説:詐害行為取消権

債権者代位権と同じく、出題されたときは難問扱いとなる詐害行為取消請求について見ていきます。債権者代位権と同じく、本試験直前に合格レベルに達していない場合、ここも完全スルーで大丈夫です。

より詳しい解説は改正民法一覧の『詐害行為取消権』にまとめてありますので、余裕がございましたらそちらもご参照ください。

■詐害行為取消権の要件

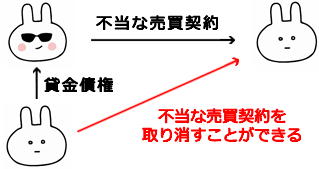

お金を借りている債務者が、返済目的ではなく財産を処分した場合など「嫌がらせ」ともとれる要件を満たす行為を行ったときは、債権者はその財産処分行為を「詐害行為」として取り消すことができます。

これを詐害行為取消権といい、「債務者が債権者を害することを知ってした行為」の取消しを裁判所に請求(=詐害行為取消請求)することができるのです(ただし、その行為により利益を受けた者=受益者がその行為を受けたときに債権者を害することを知らなかったときは、詐害行為取消請求をすることはできません)。

当然ですが、詐害行為取消請求を行うことができるのは、原則としてその債権発生よりも後に行われた行為についてです(履行期が到来している必要なし)。「原則として」とあるのは、遅延損害金等は詐害行為の後に生じることが多いためです。「詐害行為後に生じた遅延利息等も、被保全債権に含まれる」という点は、詐害行為取消権の中では重要部分と言えます。

■詐害行為取消権の特則

ちょっと意地悪な問題を作りやすそうなポイントを3つだけ押さえておきましょう。

1.相当の対価を得てした財産処分

債務者が財産を処分しても、相当の対価を得たのならそこから返してもらえばいいし、詐害行為に当たらないのでは?と思われるかもしれません。しかし、例えば不動産を現金化することで隠しやすくなります。このように、「隠匿」の可能性がある場合は取消対象となります。

2.通謀による担保供与

債務者と受益者が通謀して債権者を害する意図を持ち、債務者の支払不能時に行われた行為(支払不能となる直前30日以内に行われた行為を含む)は取消対象となります。

3.転得者に対する詐害行為取消請求

債権者が受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産の転得者が転得時に債権者を害する行為であることを知っていたときは、その転得者に対しても取消請求をすることができます。転得者から更に転得した者がいる場合、どちらの転得者も詐害行為について悪意である場合に限り、直接取消請求をすることができます。

■詐害行為取消権の行使

債権者は、詐害行為の取消しと共に受益者に移転した現物の返還請求ができます。現物返還が困難であるときは、その価額の償還請求も可能です。尚、上記3番の転得者に対しても同様となります。

債務者がした行為の目的が可分であるときは自己の債権額の限度においてのみ取消請求ができる点、金銭の支払または動産の引渡しを目的とする返還請求は直接自己にするよう求めることができる点に注意してください。

■詐害行為取消権の効果

詐害行為取消権の効果は、取消請求を提起した債権者の利益のためにはもちろん、債務者及びその全ての債権者にも及びます。ここで重要なのは、受益者の債務者に対する債権が回復するということです。

債務者がした財産処分(詐害行為)が取り消された場合、受益者は、債務者に対してした反対給付の返還を請求することができます(返還が困難な場合は価額請求)。転得者もいた場合まで踏み込むとややこしくなりますので、「転得者も保護される」とだけ覚えておいてください。

■詐害行為取消権の期間制限

債務者が詐害行為と知りながらしたことを債権者が知ったときから2年、または行為のときから10年を経過したときは、詐害行為取消請求にかかる訴えを提起することができなくなります。

分かりやすい民法解説一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 債権者代位権 | 地役権 |