宅建業法の完全解説:宅建業者が自ら売主となる際の「8種規制(8種制限)」と呼ばれる保全措置や手付解除などについて解説します。

- 8種規制の完全解説

宅建業者間では適用されない「8種規制」についての完全解説をお送りします。自ら売主制限とも呼ばれ、宅建業者が売主となり、宅建業者以外が買主となる場合に適用される制限です。

売主も買主も宅建業者である場合、単なる媒介で売主が宅建業者でない場合は適用されませんので、単純なひっかけ問題にご注意ください。

| 売主 |

買主 |

適用 |

| 宅建業者 |

宅建業者 |

× |

| 宅建業者 |

宅建業者ではない |

〇 |

| 宅建業者ではない |

宅建業者 |

× |

| 宅建業者ではない |

宅建業者ではない |

× |

とても重要で毎年出題される「クーリング・オフ」も8種規制の1つですが、既にお伝え済みですので、出題されたりされなかったりの残り7つについてまとめて見ていきます!(と言いますか、この中のどれかまたは複合問題で丸々1問以上の出題があると思ってください)

8種規制=①クーリング・オフ、②手付金等の保全措置、③手付額の制限、④契約不適合責任、⑤他人物売買契約締結の制限、⑥損害賠償額の予定等の制限、⑦割賦販売契約解除等の制限、⑧所有権留保等の禁止

■手付金等の保全措置

「手付金等」とは、契約締結日以後、当該宅地または建物の引渡し前に支払われる、代金の全部または一部として授受される金銭および手付金・内金・中間金等をもって授受される金銭で、代金に充当されるものを言います。代金に充当される手付金=手付金に充当される申込証拠金等も手付金に含まれます。

宅建業者は、手付金等の全額について保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領してはなりません。宅建業者が保全措置を講じない場合は、買主は手付金等を支払う必要はありません。その宅建業者が行う保全措置の方法ですが、次の3パターンがあります。

・未完成物件の場合 → ①銀行等による保証、②保険事業者による保証保険

・完成物件の場合 → 上記①②に加え、③指定保管機関による保管

-

| |

銀行等による保証 |

保険事業者による保証保険 |

指定保管機関による保管 |

| 未完成物件 |

〇 |

〇 |

× |

| 完成物件 |

〇 |

〇 |

〇 |

保証契約は引渡しまでの期間を担保する必要があり、保証契約による保全措置を講じた場合、宅建業者は連帯保証書を買主に交付しなければなりません。知人による連帯保証などは保全措置とはなりませんので注意。指定保管機関による保管が完成物件にのみ適用されるという点は、そこそこ出題されます。

また、宅建業者の保全措置が不要となるケースも頻出事項です。2つ目の数字はすごく重要ですので必ず覚えておいてください。「以下」なので、5%、10%、1,000万円ちょうどは保全措置が不要となります。

1.売買物件につき買主に所有権移転登記がなされたか、買主が所有権の登記をした場合

2.受領しようとする手付金等の額が、

未完成物件の場合 → 代金額の5%以下であり、かつ1,000万円以下である場合

完成物件の場合 → 代金額の10%以下であり、かつ1,000万円以下である場合

手付金+中間金等を受領する場合に、手付金の受領時に5%や10%以下であっても、中間金受領時に5%や10%を超えていれば、中間金と手付金を合わせて保全措置を行う必要があります。もちろん、中間金の受領が引渡し前でも移転登記後であれば保全措置は不要です。

また、建物の場合は本体価額ではなく税込価格を基準とし、手付金の額が本体価額(税抜価格)の5%や10%を超えていても、売買代金(税込価格)の5%や10%以下で1,000万円以下であれば、保全措置は不要となります(完成住宅で本体価額1,000万円→税込価格1,100万円なので、110万円以下の手付金を受領するには保全措置不要)。

-

【例題】宅建業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という)の売買契約(手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)を締結した。この場合、宅建業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Bが宅建業者でない場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

2.Bが宅建業者でない場合、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

3.Bが宅建業者でない場合、宅建業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

4.Bが宅建業者である場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

1:工事完了前の物件なので、代金の5%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要ですね。よって手付金1,500万円を受領する前に保全措置を講じる必要があり、中間金受領前では遅すぎます。誤りです。

2:工事完了後の物件なので、代金の10%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要ですね。よって手付金1,500万円を受領する前に保全措置を講じる必要があり、正しい肢となります。

3:手付金等の保全措置を講じる必要があるのは、自ら売主となる宅建業者Aのみです。誤りです。

4:宅建業者間であれば手付金等の保全措置を講じる必要はありません。誤りです。

所有権の登記をしたときと受領額が少ないとき=保全措置不要。必ず覚えておきましょう。ここは理屈よりも慣れた方が早く、ひっかけポイントも多いため慣れていないと間違える可能性もあるところなので、下記2018年の問題の他、過去問等で多めに練習しておいてください。

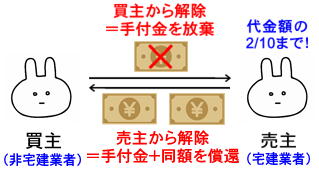

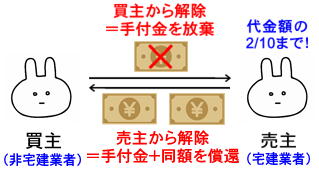

■手付額の制限

手付といえば「解約手付」をイメージしてください。解約手付とは民法でも学習しましたが、契約に際して買主がある程度のお金を払い、買主はそれを放棄し、売主はその倍額を返すことにより契約を解除できるという約束ですね(正当理由など不要)。手付解除は「相手方が履行に着手するまで」可能ですが、宅建業者による手付金等の保全措置は履行の着手に含まれないという点には注意しておいてください(=宅建業法上の当然の義務。売主である宅建業者が保全措置を講じても、買主は手付解除が可能)。

-

| |

売主からの手付解除 |

買主からの手付解除 |

| 両者の履行着手前 |

倍額償還で〇 |

放棄して〇 |

| 買主の履行着手後 |

× |

放棄して〇 |

| 売主の履行着手後 |

倍額償還で〇 |

× |

買主の履行着手=中間金の支払いなど

売主の履行着手=所有権移転登記や引渡し

民法では解約手付の額について制限がありませんが、買主保護の見地から、宅建業法では以下の制限があります。次の文章は短いですがとても重要です。

「宅建業者は代金額の10分の2を超える額の手付を受領することができない」

2割ちょうどまでは受領でき、2割を超える部分について無効(不当利得として返還)となります。契約自体が無効というひっかけ問題に注意してください。宅建業者が2割までしか受領できないのは手付金についてだけで、中間金や内金についてはいくら受領しても構いません。上記「手付金等の保全措置」と異なり「手付金」のみが対象となります。

また、買主に不利な特約は無効となり、買主の承諾があっても受領できるのは2割までです。「売主の履行着手後も買主は手付解除可能」「売主から解除するには手付金の3倍を償還する」など、買主に有利な特約は有効となりますので注意。

もちろん宅建業者間であれば、手付額の上限はなく、買主に不利な特約も有効となります。

上記保全措置との複合問題が少しややこしく、例えば代金額4,000万円の完成物件で手付金1,000万円を受領することは、1,000万円以下ですが代金額の10%を超えていますので、保全措置を講ずれば受領することができる…と思いきや、代金額の2割(800万円)を超えていますので、そもそも保全措置以前に受領することができない問題となります。

1,000万円以下でも10%を超えていたら保全措置必要、10%以下でも1,000万円を超えていたら保全措置必要となりますが、代金額の2割を超えていたらそもそも受領できない。更によく見たら所有権移転登記が済んでいた(=保全措置不要)など、ここはややこしいので混乱しないよう冷静に対処してください。

-

| |

民法 |

宅建業法 |

| 手付の額 |

制限なし |

代金額の2/10以下 |

| 手付の性質 |

特約がなければ解約手付 |

常に解約手付 |

| 特約 |

自由 |

買主に不利な特約は無効 |

■契約不適合責任

まず改正民法における契約不適合責任の原則として、新しいルールが不都合な場合、土地建物売買契約書でルールの修正が可能となります。改正民法による従来の瑕疵担保責任=契約不適合責任は任意規定ということです。しかし!宅建業者が自ら売主となる宅地建物の契約不適合責任は、改正民法の新しいルールがそのまま適用されます。契約不適合責任=任意規定の例外で、自ら売主となる宅建業者は、土地建物売買契約書で改正民法と別の記載をすることで改正民法のルールの適用を排除することはできません。

任意に修正することが許されない宅建業法の中で唯一許される任意規定(特約)は、おなじみの例外に少し変化を加えた「種類・品質に関する契約不適合責任追及の通知期間を、引渡しから2年以上とする」特約となります。これ以外は改正民法の原則に従うこととなります。

以下、改正民法の契約不適合責任の原則です。

| |

改正前 |

改正後 |

| 買主の悪意 |

売主は責任を負わない |

売主の責任対象となる |

| 修補請求 |

不可 |

可能 |

| 代金減額請求 |

不可 |

可能 |

| 売主の悪意 |

瑕疵を知ったときから1年 |

不適合を知ったときから5年 |

| 売主の重過失 |

瑕疵を知ったときから1年 |

不適合を知ったときから5年 |

「買主が隠れたる瑕疵について知っていたなら売主は責任を負わない」としていた規定が責任対象となりました。購入時にはそれほど気にしなかったことが、いざ住んでみたら思っていたより負担が大きかった場合などですね。

繰り返しになりますが、契約不適合責任は任意規定なので、民法上であれば、隠れたる瑕疵の事実だけでなく「買主が知っている事実について売主は責任を負わない」と土地建物売買契約書に記載しておけば責任を負うことはなくなります(宅建業法でルール修正が認められるのは「通知期間を引渡しから2年以上」だけなのでしっかり区別)。そして契約解除と損害賠償請求のみだった責任追及方法が、修補請求(履行追完請求)と代金減額請求も可能となりました。

責任追及期間は従来から変わらず「不適合を知ったときから1年(以内に通知)」が原則となりますが、売主が不適合を知っていた場合または重大な過失により知らなかった場合は、一般的な消滅時効の規定が適用されることとなりました(=買主が不適合を知ったときから5年 or 引渡しから10年)。

宅建業法では、この民法の規定を最低基準としています。この民法の規定よりも買主に有利な特約は自由で、買主に不利な特約は無効となります。しつこいですが、唯一許される例外が「通知期間が引渡しから2年以上」となります。

尚、宅建業者間であれば「契約不適合責任は一切負わない」とする特約も有効で、「代金減額請求には応じるが、損害賠償責任は負担しない」などという変則的な特約も可能となったことは覚えておくと良いことあるかもしれません。

ちょっとややこしいので練習しておきましょう(A=宅建業者、B=宅建業者でない買主)

【例題1】売買契約において、目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は有効となる。

→ 買主が売主に通知するまでの期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約が、買主に不利かもしれないけど唯一認められる例外ですね。正しい肢です。

【例題2】売買契約において、目的物の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知ったときから2年とする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。

→ 不適合を知ったときから2年=民法の規定(不適合を知ったときから5年)よりも買主に不利な特約なので無効となり、特約が無効となったときは民法の原則に戻り、Bは不適合を知ったときから1年以内にAに通知すれば、Aに対して担保責任を追及することができます。誤りの肢です。

【例題3】Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物に雨漏りがする箇所が存在することについて説明し、売買契約においてAはその雨漏りについて担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効となる。

→ 買主が物件の不具合について知っていたのであれば「契約の内容に適合しない」状態とはなりません。買主に不利な特約とも言えず、有効な特約となります。正しい肢です。

【例題4】Aが目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合について担保責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効となる。

→ 買主に不利な特約なので無効ですね。さりげなく宅建業者間であればこのような特約も有効ですので、細かいひっかけに騙されないようしっかり慣れておいてください。誤りの肢です。

【例題5】契約に「Aが当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合を担保すべき責任を負う場合、Bは、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除ができるのは、BがAに相当の期間を定めて契約の履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」旨定めた場合、その定めは有効となる。

→ 油断すると私も騙されそうになる意地悪問題。「契約解除は相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに限る」=民法と同じ条件ですので買主に不利な特約ではありませんね。これをパッと解ければかなりの上級者ですが、過去にこのようなパターンの出題もありましたのでご注意ください。正しい肢です。

■自己所有に属しない物件の契約締結の制限(他人物売買)

まず、自己所有に属しないとは、①他人物、②未完成物件を意味します。宅建業者は、自ら売主として自己所有に属しない物件の売買契約を締結してはなりません。これに違反すると監督処分として業務停止処分が待っています(罰則はありません)。しかしそれぞれに1つずつ例外があります。この例外を覚えておいてください。

・他人物の場合 → 契約や法令により、将来、宅建業者のものになることが確実な場合

・未完成物件の場合 → 手付金等の保全措置を講じた場合

宅建業者のものになることが確実な場合とは、宅建業者が物件を取得する契約を締結した場合などです。契約さえしていれば、物件の引渡しや所有権移転登記まで済ませる必要はありません。契約には予約も含まれ、予約さえしていれば予約完結権が行使されている必要はありません。停止条件付の売買契約は対象外なので注意(もちろん条件が成就すれば売買可能)。

A(所有者)、B(宅建業者)、C(非宅建業者)

A「転勤するので3月に売ります」(予約) = BC間の売買契約〇

A「もしも転勤したら売ります」(停止条件)= BC間の売買契約×

また未完成物件の場合、そもそも保全措置が不要となるケースでは、保全措置を講じることなく契約を締結することができます。

宅建業者間であれば、売買契約や予約契約なしで他人物売買も有効です。

■損害賠償額の予定等の制限

ここからの3つは少し重要度が下がります。

宅建業者自ら売主となる売買契約において債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定または違約金を定める場合、その額は合算して代金額の10分の2を超えてはなりません(10分の2を超える部分は無効。← 契約自体が無効となったり、損害賠償額の予定全てが無効となるわけではない点に注意)

損害賠償額の予定を定めていた場合、実際の損害額が予定額より少ないとしても、予定額で精算されます。実際の損害額が予定額より多かったとしても、超過部分を請求することはできません。

宅建業者間であれば、3割でも8割でも請求することができます。また、損害賠償額の予定を定めていなければ、買主が宅建業者でなくても、2割を超えて損害分の全額について請求することができます(損害を証明する必要あり)ので注意してください。

■割賦販売契約解除等の制限

割賦販売とは、宅建業者への支払いを引渡後1年以上の期間に2回以上に分割して支払うことを定めた売買契約を言います。下の所有権留保の説明と被りますが、宅建業者は、自ら売主として宅建業者でない者と割賦販売の契約を締結した場合、代金額の10分の3を超える金銭を受領するまでに、登記その他売主の義務を履行しなければなりません(=10分の3に達するまでは、登記その他売主の義務を履行する必要がない)。

宅建業者自ら売主となる割賦販売契約において割賦金の支払いがない場合、宅建業者は、30日以上の期間を定めて書面により支払いを催告し、この期間内に支払いがないときでなければ、契約の解除や残りの割賦金を請求することができません。もちろん「催告なしに解除や弁済期未到来の割賦金の支払いを請求できる」などといった買主に不利な特約は無効となります。

民法における履行遅滞は「相当の期間を定めて口頭」で催告することで契約解除が可能ですが、宅建業者が自ら売主となる割賦販売契約においては「30日以上の期間を定めて書面」で催告する必要があるということです。

■所有権留保等の禁止

所有権留保とは、割賦販売等において買主が代金の一定額以上を支払わないうちは、売主が所有権を買主に移転させない制約を言います。宅建業法では、この所有権留保による売買契約を禁止し、売主である宅建業者は引渡しまでに登記の移転等の「売主の義務」をしなければならないとしています。

しかし例外が1つあります(本当はまだありますがこれだけでいいでしょう)。「宅建業者が受領した額が代金額の10分の3以下である場合」は、宅建業者があまりに可哀想なので引き渡しをする必要がありません。また、宅建業者は代金額の10分の3を超える支払いを受け、物件の引渡しも終了した場合、担保目的で当該宅地建物を譲り受けることができなくなります。

(過去に一度しか出題されたことがありませんが、気になる方用にその他の例外…残代金の支払いについて「抵当権や先取特権の登記申請」「保証人を立てる」、これらの見込みがないときにも履行義務はありません)

繰り返しとなりますが、「売主の義務」に手付金等の保全措置など、宅建業者が当然に行う「宅建業者としての業務」は含まれない点に注意してください。

■近年の宅建本試験問題(皆さん直近の過去問は解く機会が多いと思いますので、古すぎず新しすぎない練習問題を少々。言い回しなど、雰囲気をチェックしておきましょう)

・Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下「本件契約」という)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか(2018-29)

1.A及びBがともに宅建業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。

2.Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。

3.Aは宅建業者であるが、Bは宅建業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。

1番は宅建業者間取引なので、その時点で宅建業法違反ではないと分かり、売買代金の2割を超える損害賠償額の予定も可能となります。2番と3番は宅建業者が売主で宅建業以外が買主なので、売買代金の2割を超える手付金を受領することはできず、買主に不利となる契約不適合責任の特約は認められません。簡単ですね!

・宅建業者である売主は、宅建業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする)を締結した。この場合における宅建業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(2018-38)

1.当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主である宅建業者は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

2.当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主である宅建業者は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。

3.当該住宅が建築工事の完了前で、売主である宅建業者が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、事前に国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。

4.当該住宅が建築工事の完了前で、売主である宅建業者が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において、銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

1:3,000万×10%=300万円以下の手付金なら保全措置は不要です。よって、手付金200万円を受領時には保全措置は不要で、中間金300万円を受領する前に、合計した「500万円」について保全措置が必要となります。

2:2,500万×5%=125万円以下の手付金なら保全措置は不要です。本肢は150万円を受領しようとしているので、保全措置が必要となります。

3:指定保管機関による保管を保全措置として利用できるのは、完成物件に限られます。

4:保証契約は、引渡しまでの期間を担保するものでなければなりません。

かんたん宅建業法一覧ページに戻る