宅建業法解説:宅建業は事務所だけで行われているわけではありません。案内所やモデルルームなどでも営業活動が行われています。しかし、それぞれの宅建業者がモデルルームなどの催し場を好き勝手に設けて営業活動ができるはずもありません。ここではそれら「事務所以外の場所」の規制について解説していきます。より詳しい解説はこちら:案内所等の完全解説

- 宅建解説:案内所

■標識の掲示義務

どこの宅建業者が、そこでどういった営業を行っているのかを標識を掲示して明示します。標識の掲示義務がある「事務所以外の場所」とは、以下の5ヶ所です。

1.事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

2.一団の宅地建物の分譲を行う案内所

3.「他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲」の代理・媒介を行う案内所

4.宅建業に関する展示会などの催しを実施する場所

5.一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所

少し細かいですが、この5つは覚えておいてください。

補足ですが、1番の「事務所以外の」とは、つまり契約締結権限を有する者が置かれていないということです。これで契約締結権限を有する者がいたら「事務所」ですからね。契約を行わない案内所等でも標識の掲示は必要となります。

2番はいわゆる現地案内所です。ちなみに「一団」とは、10区画以上の宅地または10戸以上の建物をいいます。3番も現地案内所ですが、これは自社物件ではなく、他社物件の代理・媒介を行うケースです。

4番は住宅フェアや相談会、5番はそのまま宅地建物の所在地ですね。

上記3番の場合、標識には「他の宅建業者(=売主)」の商号または名称、免許証番号を記載する、これは覚えておきましょう。

■成年者である専任宅建士の設置義務

上記1~4番(5番を含まない)の場所で契約の申込みを受ける場合、または契約を締結する場合は、成年者である専任宅建士を置く必要があります。

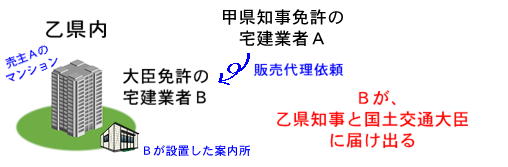

そしてその場合、その場所で業務を開始する日の10日前までに、専任宅建士の氏名などを届け出なければなりません。届出先は、免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の「2ヶ所」です。同一の場合はもちろん1ヶ所だけで構いません。

免許権者が国土交通大臣である場合は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出るということも頭の隅に入れておいてください。

標識 届出 売主である宅建業者 物件所在地に掲示必要 不要 案内所を設置する宅建業者 案内所に掲示必要 必要

以上、事務所以外の場所についての規制です。

標識の掲示義務に違反した場合は、監督処分として指示処分の対象となり、50万円以下の罰金に処せられることもあります。また専任宅建士等の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合にも50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

事務所以外の場所には、事務所に必要な報酬額・帳簿・従業者名簿の規制はありません。宅建試験では比較のひっかけ問題がよく出題されますので、しっかりと区別しておいてください。

かんたん宅建業法一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 宅建業の事務所 | 宅地建物取引士 |