宅建業法の完全解説:もうすぐ皆さんが取得する「宅地建物取引士」について、登録基準から宅地建物取引士証の交付まで解説します。

- 宅地建物取引士の完全解説

丸々1問の他に、肢の1つ2つとしてあちこちに絡んできます。どうすれば宅地建物取引士になれるのか?宅地建物取引士の仕事とは?宅地建物取引士の登録基準は?などなど、覚えることはすごく多いですが、ゆっくりマスターしていきましょう。

テキストによって表記は様々ですが、「宅地建物取引士」「宅建士」「取引士」同じ意味です。宅地建物取引士と打つのは疲れるので原則として<宅建士>としていますが、このページは正式名称で頑張ります(最初の流れと比較表以外)。尚、通常版の宅地建物取引士には整理しやすいまとめ表も掲載していますのでそちらもご活用ください。

宅建士になるまでの流れ

宅建試験に合格

↓

宅建士登録の申請

合格した試験を行った都道府県知事に申請

2年以上の実務経験 or 登録実務講習(国土交通大臣が指定)の修了が必要

↓

宅建士登録

登録の効力は全国に及ぶ

登録の効力は一生有効(登録の消除を受けない限り)

↓

宅建士証の交付申請

交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習(都道府県知事が指定)を受講する

宅建試験合格日から1年以内の者は法定講習不要

↓

宅建士証の交付を受けて宅建士に!

宅建試験合格 一生有効 宅建士登録 一生有効 宅建士証 5年間

では、もう少し細かく見ていきましょう。

■宅地建物取引士資格試験

まずは宅建試験に合格しないと話になりません。ここで覚えていただきたいのは以下の2点だけです。

・ 不正手段によって宅建試験を受けた者は、合格を取り消されることがある!

・ 不正手段によって宅建試験を受けようとした者に対し、都道府県知事は、3年以内の期間を定めて受験を禁止することができる!

すぐ下で説明する登録基準につきましては「5年」がキーワードとなってきますが、不正受験による再受験禁止期間は最長「3年」となります。頑張って細かい所まで覚えたのに、こういった単純な知識を意外とド忘れしてしまいますのでご注意ください。

宅建試験を受けることができない者は、上記不正行為を行った者のみです。未成年者でも破産者でも受験に制限はありません。尚、複数の都道府県で宅建試験に合格したことがある場合、いずれか1つの都道府県知事を選択して宅地建物取引士資格登録の申請を行うことになります。

■宅地建物取引士資格登録

宅建試験に合格し、登録の基準を満たす者は、宅建試験に合格した場所の都道府県知事に対して宅地建物取引士資格登録の申請を行います。合格した場所の知事なので注意。東京寄りの埼玉県に住んでいて、東京都で宅建試験を受けて合格した場合、登録申請は住所地である埼玉県知事ではなく、東京都知事に対して行うことになります。もちろん合格後に大阪に引っ越した場合でも、東京都知事に申請を行います。

この宅地建物取引士資格登録にも条件があります。

1.2年以上の実務経験を有している or

2.国土交通大臣が指定する実務講習を受講し修了している

このどちらかを満たしていないと宅地建物取引士資格登録はできません。2番ですが、「登録を受けようとする者が合格した場所の都道府県知事が指定する講習」というひっかけ問題がよく出題されますが、国土交通大臣が指定する講習で、合格後〇年以内という制限もありませんのでご注意ください。

そして都道府県知事が、一定事項を「宅地建物取引士資格登録簿」に登載することにより、宅地建物取引士資格登録が行われます。宅地建物取引士資格登録の効力は全国に及び、宅地建物取引士証の返納などを行っても、登録の消除を受けない限り一生有効となります。

宅建業者の免許 宅建士の登録 実務経験 不要 2年以上 or 登録実務講習

■宅地建物取引士の登録基準

次の10項目に該当する者は、宅建試験に合格しても宅地建物取引士資格登録を受けることができません。宅建業者の免許基準と似ていますが、免許基準にはない登録基準特有の基準は重要です。7.8.9.10番は必ず押さえておいてください。1~6番は免許基準と同じです。

1.心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの、復権を得ていない破産者

近年の法改正により、免許欠格事由と同様に成年被後見人・被保佐人ではなくなりました。破産者は、復権を得れば5年を待たずただちに登録を受けることができます。

2.拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3.一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などにより刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(一定の罰金刑=宅建業法違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律違反など)

4.不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人の場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内にその法人の役員であった者)

5.上記4番に該当するとして免許取消処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者

6.上記5番の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をした法人の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年を経過していない者

7.宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

免許基準の場合は、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、法定代理人が欠格事由に該当していなければOKだった点と比較。成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人の欠格事由の有無を問わず、宅地建物取引士資格登録を受けることができません。

法定代理人から営業許可を受け、成年者と同一の行為能力を有する未成年者として宅地建物取引士資格登録を受けることができたとしても、原則として未成年者は成年者である専任の宅地建物取引士とはなれません。しかし、未成年者である宅地建物取引士自身が個人の宅建業者である場合や法人宅建業者の役員である場合は、当該事務所においては成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます。

8.不正登録等の理由で登録の消除処分を受け、その処分から5年を経過していない者

不正登録等=不正手段による登録、不正手段による宅建士証交付、情状が特に重い事務禁止処分該当行為、事務禁止処分中に更に違反行為、宅建士証の交付を受けていない者が行った情状が特に重い宅建業務

9.不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分決定までの間に登録消除の申請をし、その登録消除から5年を経過していない者

10.事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者(=「事務禁止処分」はその期間が満了すれば直ちに登録を受けることができます。5年のひっかけに注意!)

8~10番の違いですが、事務禁止処分を受け、自ら申請して登録を消除した場合は事務禁止期間中のみダメ、それがバレて登録消除処分を受けた場合は処分から5年もダメ、というわけです。また、9番の登録消除申請について相当の理由がある者は除かれます。

一定理由で登録消除 登録消除処分の日から5年間は再登録不可 消除処分の聴聞公示後、相当理由なく登録消除申請をした者 登録が消除された日から5年間は再登録不可 事務禁止処分期間中、本人の消除申請による登録消除 事務禁止期間中は再登録不可

■宅地建物取引士資格登録の移転

宅地建物取引士資格登録を受けている者が、登録先以外の都道府県にある宅建業者に従事しようとする場合は、登録の移転を行うことができます。「できる」のであって義務ではありません。「登録の移転を行わなければならない」という頻出ひっかけ問題に注意です。また、宅地建物取引士が他の都道府県に住所を移転した場合(単に引っ越した場合)に登録の移転はできませんので注意してください。登録の移転ができるのは、他の都道府県の事務所で宅建業務に従事する場合です。

この登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事を経由して移転先の都道府県知事へ行います。更に、事務禁止処分を受けている宅地建物取引士は、その禁止期間が満了するまで登録の移転ができないという点も重要です。

申請可能なケース 登録先以外の都道府県にある事務所に従事し、またはしようとする場合(任意) 申請方法 現に登録を受けている都道府県知事を経由して移転先の都道府県知事に申請する 宅建士証 新たに交付される宅建士証は現に有する宅建士証と引換えとなり、

有効期間は従前の宅建士証の残存期間となる(新たな宅建士証の交付に講習は不要)

■宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録

登録を受けている宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格登録簿の記載事項のうち、

1.氏名・性別

2.本籍・住所

3.勤務先の宅建業者の商号・名称

4.勤務先の宅建業者の免許証番号

に変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。登録の移転と違い、こちらは義務です。つまり、登録を受けている宅地建物取引士が引越しをした場合、登録の移転は必要ありませんが、変更の登録は必要ということです。しつこいですが、登録の移転ができるのは「勤務先」が変わった場合のみです。

甲県で登録を受けている甲県に住む者が乙県に引っ越した場合、変更の登録は甲県知事に対して申請します。勤務先も変わった場合の登録の移転は、甲県知事を経由して移転先の知事に対して申請する点と区別しておいてください。

また、宅地建物取引士が専任の宅地建物取引士となった場合、専任かどうかはこの宅地建物取引士資格登録簿の記載事項ではありませんので、宅地建物取引士は「変更の登録」をする必要がありません。しかし、専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項なので、宅建業者は30日以内に「変更の届出」を行う必要があります。

免許の「免許換え」=宅地建物取引士の「登録の移転」、免許の「変更の届出」=宅地建物取引士の「変更の登録」に対応しています。下記「死亡等の届出」や「宅地建物取引士証の書換え」と合わせ、宅建業法のヤマ場の一つですね。面倒です。ここは無理やり詰め込むよりも、パターン慣れする方が楽だと思います。

ここに力を入れているインプリをお持ちの方は大丈夫かと思いますので、インプリ問題集や絶対役立つ宅建業法と並行して出題パターンに慣れてください。一般的な参考書で勉強されている方は、とにかく多くの過去問をこなすことをおすすめします。

出題されたことがない簡単に覚えられる余談ですが、この登録簿に閲覧義務はありません。取引関係者から請求があっても閲覧させる必要はない・・覚えておくと良いことあるかもしれません。登録の移転 変更の登録 申請事由 登録地と異なる都道府県の事務所に従事 氏名・住所・勤務先宅建業者名等の変更 申請先 登録知事を経由して移転先知事 登録知事に直接申請 申請期間 なし(任意) 変更後に遅滞なく 宅建士証 新たな宅建士証の交付申請が必要 氏名・住所変更は書き換え交付申請が必要 宅建業者

(変更の届出)宅建士

(変更の登録)届出先 知事 or 国土交通大臣 知事 期限 30日以内 遅滞なく 宅建業者の商号・名称 〇 〇(勤務先) 事務所の名称・所在地 〇 ー 役員と政令使用人の氏名 〇 ー 事務所ごとの専任宅建士の氏名 〇 ー 宅建士の氏名・性別 ー 〇 宅建士の本籍・住所 ー 〇 勤務先業者の免許証番号 ー 〇

■死亡等の届出

登録を受けている宅地建物取引士が死亡した場合や、登録基準でお話した10項目に該当してしまった場合は、登録を消除するための届出をしなければなりません。ここで注意していただきたいのは、誰がその届出をするのかということです。

・死亡 → 相続人

・成年被後見人となった → 成年後見人

・被保佐人となった → 保佐人

・心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなった → 本人またはその法定代理人または同居の親族

・その他(破産など)→ 本人

この届出は、登録消除理由に該当した日から「30日以内」に行う必要があります。しかし、死亡の場合だけは相続人が死亡を知った日から30日以内となります。変更の登録が「遅滞なく」だった点と比較。また、これらの届出がないときでも、本人から登録消除の申請があった場合や、本人の死亡が判明した場合などは、都道府県知事は自ら登録の消除をしなければなりません。

死亡 相続人が 事実を知った日から30日以内に届出 心身故障 本人・法定代理人・同居の親族が その日から30日以内に届出 破産などその他の欠格事由 本人が その日から30日以内に届出

宅地建物取引士の破産は宅地建物取引士本人が届け出ますが、宅建業者の破産は破産管財人が届け出るという点も間違えやすいのでご注意ください。

4つの「届出等期間」注意点まとめ宅建業者の2つ 宅建士の2つ 変更の届出 =30日以内 変更の登録 =遅滞なく 廃業等の届出=30日以内 死亡等の届出=30日以内

■『専任』の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士の専任性について、近年の法改正によりIT等を活用することで事務所に「常駐」する必要はなくなり、賃貸不動産経営管理士試験に合格した「業務管理者」との兼任も認められましたが、令和7年法改正により以下の場合も他の業務に従事することが認められました。

尚、他事務所の専任の宅地建物取引士を兼ねることはできませんのでご注意ください。

① 事務所が宅建業以外の業種を兼業している場合、その事務所において一時的に宅建業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事すること

② 事務所において一時的に宅建業の業務が行われていない間に、ITの活用等により、同一の宅建業者の他の事務所に係る宅建業の業務に従事すること

③ 宅建業を営む事務所が、空き家対策等の媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合において、当該事務所における専任の宅地建物取引士が当該業務に従事すること

更に③の空き家対策には多くの補足があります。上記①②③は確実に覚え、以下の補足は軽く眺めておいてください(最後の一文は重要)。

「近年では空き家・空き室(=空き家等)の増加が大きな課題となっているところであり、不動産取引や不動産の利活用の専門家である宅建業者や宅地建物取引士に対しては、その有するノウハウを活かして、空き家等の所有者等のニーズに対応し、媒介業務にとどまらない役割を発揮することが強く期待されている。」

具体的には、次のような業務について積極的に取り組むことが考えられます。

① 空き家等の利活用等に係る課題の整理や、空き家等の相続等の権利関係への助言、空き家等の利活用の方針の提案など、媒介業務に先立って、または媒介業務とは別に、空き家等の所有者等に対して行われる助言、総合調整等の業務

② 空き家等の遠隔地に居住していること等により自ら適切に空き家等の管理を行うことが困難である等のニーズに対応して、所有者等から受託して行う空き家等の管理業務

尚、これらの業務と媒介契約との区分を明確にし、媒介契約による報酬とは別に報酬を受領することができます(ここは重要)。

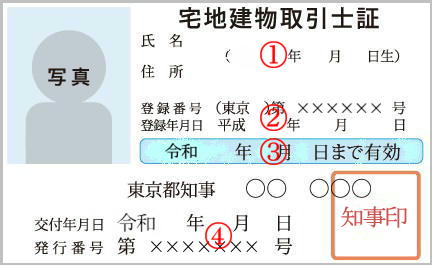

■宅地建物取引士証

宅地建物取引士資格登録を受けている者は、その登録している都道府県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができます。宅地建物取引士証とは、自分が宅地建物取引士であることを証明する身分証明書であり、宅地建物取引士として仕事をするときは常に携帯しておく必要があります。宅地建物取引士の仕事とは、以下の3つです。

1.重要事項の説明

2.重要事項の説明書面(35条書面)への記名押印

3.37条書面への記名押印

取引関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を必ず提示し、また、重要事項の説明の際には請求がなくても提示しておく必要があります。従業者証明書の提示に替えて宅地建物取引士証を提示することはできず、標識の掲示に替えて宅地建物取引士証を掲示しておくこともできません。

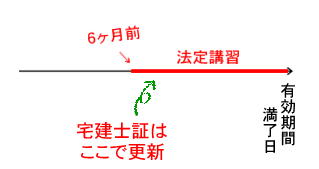

宅地建物取引士証を交付してもらうには、申請前6ヶ月以内に「登録をしている都道府県知事が指定する講習」(法定講習)を受講する必要があります(宅地建物取引士証の更新も同様)。しかし、次の場合にはこの講習が免除されます。

1.宅建試験合格から1年以内

2.登録の移転での交付(前の宅地建物取引士証と引換え)

これで晴れて宅地建物取引士となります。宅地建物取引士証の有効期間は5年です。宅地建物取引士資格登録は国土交通大臣が指定する講習(実務講習)だったこと、効果は一生有効であった点としっかり区別しておいてください。また、登録の移転で交付された新たな宅地建物取引士証の有効期間は、交付から新たに5年ではなく、従前の宅地建物取引士証の残りの期間となる点にも注意です。

・宅地建物取引士は、宅建業務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければなりません。

・宅地建物取引士は、宅建業務に関わらず、信用または品位を害する行為をしてはなりません。

・宅地建物取引士は、公正かつ誠実に宅建業務を行い、宅建業務に従事する者との連携に努めなければなりません。

念のため「宅建業者」の似た義務規定を一つ

→ 宅建業者は、従業者に対して業務を適正に実施させるため、必要な教育をするよう努めなければなりません。

① 宅地建物取引士の氏名、生年月日、住所(氏名または住所が変わったときは変更の登録に加えて宅地建物取引士証の書換えが必要。また提示する際に住所は隠すことが許されます)

② 登録情報

③ 有効期間の満了日

④ 交付情報

①は必ず、②~④は余裕があれば覚えておきましょう。むしろ勤務先の宅建業者名や住所が記載事項ではない点の方が重要です。

■宅地建物取引士証の返納・提出・書換え・引換え

1.返納

宅地建物取引士は、登録を消除された場合、宅地建物取引士証が効力を失った場合(失くしたと思って再交付を受けた後に見つかった前の宅地建物取引士証など)は、「速やかに」その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を「返納」しなければなりません。更新せず有効期間が満了した場合の宅地建物取引士証は返納することを要しますが、免許証は有効期間満了で返納する必要がないという点にも少し注意です。

2.提出

宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、「速やかに」その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を「提出」しなければなりません(甲県知事から交付を受け、乙県知事から事務禁止処分を受けた場合、提出先は甲県知事)。「返納」と異なり、「提出」は事務禁止期間が満了すれば、返還請求をすることにより宅地建物取引士証が返還されます(=請求をしなければ返還されません)。

3.書換え

宅地建物取引士は、氏名または住所に変更があった場合、「変更の登録」の申請とともに(=〇日以内ではなく「遅滞なく」)宅地建物取引士証の「書換え交付」を申請しなければなりません。かなり細かいですが、変更が住所のみだった場合、現に所持している宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を記載することで、新たな宅地建物取引士証への書換えが不要となるということは覚えておいて損はないかもしれません。住所は裏書き可能です!

4.引換え

宅地建物取引士は、登録先以外の都道府県で従事するため「登録の移転」の申請を行った場合、宅地建物取引士証の「引換え交付」を申請しなければなりません。また、宅地建物取引士証が汚損・破損した場合も、引換えで新しい宅地建物取引士証の再交付を受けることができます。

引換えで新たな宅地建物取引士証を交付してもらう場合、繰り返しになりますが、法定講習を受ける必要がない点、新しい宅地建物取引士証の有効期間は従前の宅地建物取引士証の有効期間の残りの期間である点にもご注意ください。ちなみにここで言う「引換え」=「効力の入換え」を指し、現物交換をするわけではありません。登録の移転申請時に宅地建物取引士証を添付する必要はなく、登録の移転後に従前の宅地建物取引士証を使用して宅建業務を行うことは宅建業法違反となります。提示違反 取引関係者から請求があったとき=罰則なし

重要事項の説明時=10万円以下の過料返納違反 10万円以下の過料 提出違反 10万円以下の過料 書換え違反

引換え違反直接の罰則はなく宅建士としての事務ができなくなる

(そのまま重要事項説明等を行えば宅建業法違反)氏名・住所の変更 変更の登録+宅建士証の書換え 本籍・勤務する宅建業者の変更 変更の登録のみ 勤務する事務所の変更 宅建士は何もする必要なし

以上、長々とお疲れさまでした。万遍なく出題されますので、今回は近年の過去問はパスしておきましょう。宅建業法の中で12を争う大変なところなので、これで宅建業法を嫌いにならないでください。逆に12でもこの程度と思ってください。どこと12を争うかと言えば「35条書面」なのですが、ド忘れしてしまう35条書面と異なり、ここは慣れれば間違える要素のないところです。

かんたん宅建業法一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 案内所等の完全解説 | 営業保証金の完全解説 |