宅建試験の民法解説:改正民法により大きく変わった「債権譲渡」について見ていきます。それなりに出題されますが、難易度が高めなので宅建試験の捨て科目候補と言えます。

- 宅建解説:債権譲渡

出題された場合は難問扱いとなり、本試験直前に合格レベルに達していない場合はスルーで大丈夫です。

より詳しい解説は改正民法一覧の『債権譲渡』にまとめてありますので、余裕がございましたらそちらもご参照ください。

■債権譲渡とは

債権譲渡とは文字通り債権(将来発生する債権を含む)を譲渡することで、債権の内容はそのままに、第三者に債権を移転させる手続をいいます。

AがBに100万円を貸していましたが、急遽100万円が必要となったAは、Bに対する100万円の債権をCに譲渡し、Cから100万円を得た・・これが債権譲渡です。

CはBに対して直接100万円の弁済を受けることができます。

A=譲渡人、C=譲受人、B=第三債務者という呼び名は覚えておきましょう。

■債権譲渡の対抗要件

上記の例で、新たな第三者Dが登場したときにCが第三債務者Bに対する権利を主張するために必要となる要件が「対抗要件」です。

通知や承諾、確定日付のある証書による通知、確定日付のある証書による承諾、これらの代わりとなる債権譲渡登記などが行われることで「対抗要件を具備」した形となります。

・債務者への対抗要件:AがBに通知 or BがAまたはCに承諾をすることで、Bが弁済すべき相手はCであることが確定します。

・第三者への対抗要件:AがBに確定日付ある証書による通知 or Bが確定日付ある証書による承諾をすることで、Cが債権の譲受人であることが確定します。

債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互間の優劣は、確定日付ある債権譲渡通知が債務者に到達した日時、または、確定日付ある債務者の承諾日時の先後によって決定されます。

「通知は譲渡人しかできない」「承諾は譲渡人または譲受人のどちらに対してでもよい」「第三者への対抗要件は確定日付ある証書が必要」の3点は押さえておきましょう。

一方だけ確定日付あり 確定日付ある通知ある譲渡が優先 確定日付ある通知の一方が先に到達 先に到達した譲渡が優先 確定日付ある通知が同時に到達 各譲渡人は債権全額の請求ができ、債務者はどちらかの譲受人に弁済すればよい

■債権の譲渡性

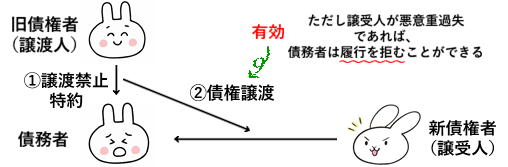

当事者が債権の譲渡を禁止し、または譲渡制限の意思表示をしても、債権の譲渡はその効力を妨げられません。

従来は譲渡禁止特約をした場合は譲渡ができず、ただし善意の第三者には対抗できないとするものでした。これが改正民法では、譲渡禁止特約をしても債権を譲渡できるのが原則となり、例外として、悪意または重過失により知らなかった第三者には対抗できることとなりました。

債権者Aの債務者Bに対する譲渡禁止特約のある債権を、AがCに譲渡し、Cは譲渡禁止特約について悪意だったとします。この場合、BはCの履行請求に応じる必要はなく、Aに弁済すれば足ります。

CがBに対して相当期間内に弁済するよう催告してもBが弁済しない場合、CはBに対して弁済の請求をすることができる点にも注意しておいてください。

■譲渡制限特約のある債権の供託

譲渡制限特約がされた金銭債権の債務者は、その債権が譲渡された場合に供託することができます。

上記の通り、改正民法により譲渡制限特約がされた債権も譲渡が可能となり、譲受人が悪意または重過失の場合は譲渡制限特約を譲受人に対抗できることとされました。しかし、譲受人が悪意か、重過失があるかどうかは債務者に分からない可能性もあります。

そこで、譲渡制限特約がされた金銭債権の債務者は、債権が譲渡された場合は供託ができることとされました。出題ポイントは次の2つです。

・供託をした債務者は、遅滞なく譲渡人と譲受人の双方に通知しなければならない!

・供託をした金銭の還付請求ができるのは、新債権者となる譲受人に限られる!

■債権譲渡における相殺権

債務者は、対抗要件を具備するより前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。ちょっと分かりにくいので事例で見ていきます。

債権者A、債務者Bといて、AのBに対する債権がCに譲渡された場合、対抗要件具備時(AからBへの通知またはBの承諾)より前に取得したBのAに対する債権による相殺をもって、BはCに対抗することができるということです。

そして重要なのは例外です。

譲渡人への債権を対抗要件具備時より後に取得した債権でも、

1.対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権

2.譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

については、債務者は相殺をすることができます。例外はこれだけで、この2つ以外は対抗要件具備時より後に他人の債権を取得しても相殺権を行使することはできません。

以上、債権譲渡についてお伝えしましたが、やっぱりちょっとややこしいですね。2つめの■(確定日付)だけでも確実に押さえておくと良いことがあるかもしれません。

分かりやすい民法解説一覧ページに戻る

| <<< 前のページ <<< | >>> 次のページ >>> |

|---|---|

| 連帯債権 | 債務引受 |